Литературная премия

ЛАУРЕАТ 2014 ГОДА

ИРИНА БЕНЦИОНОВНА РОДНЯНСКАЯ

за преданное служение отечественной словесности в её поисках красоты и правды;

за требовательное и отзывчивое внимание к движению общественной мысли на фоне времени

- Литературная премия А.И.Солженицына в 2014 году присуждена И.Б. Роднянской

- Майя Кучерская. Последние меж песнопевцев

- Ирина Роднянская. Прав был Солженицын — Бога забыли: отсюда и кризис

- Кучинко Т.Ю. Церемония вручения Литературной премии

- Басинский П.В. Честь и вкус имею

- Ирине Роднянской вручена сегодня Литературная премия Александра Солженицына

- Валерия Пустовая. Когда развиднеется

АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА

2014 года

решением Жюри от 25 февраля 2014

присуждена ИРИНЕ БЕНЦИОНОВНЕ РОДНЯНСКОЙ

— за преданное служение отечественной словесности в ее поисках красоты и правды;

— за требовательное и отзывчивое внимание к движению общественной мысли на фоне времени

Павел Басинский

Борис Любимов

Виктор Москвин

Валентин Непомнящий

Людмила Сараскина

Александр Солженицын

Наталия Солженицына

Никита Струве

Церемония вручения Премии состоится 24 апреля 2014 в Москве,

в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына.

Начало в 15:00.

Последние меж песнопевцев

(Ведомости. 2014. 27 февраля)

Лауреатом Премии Александра Солженицына стала критик Ирина Роднянская, один из самых достойных представителей цеха

Несколько лет назад на Франкфуртской ярмарке посреди одного из павильонов образовалась громадная толпа. Кого-то ждали. Гюнтера Грасса? Заглянувшего в Европу голливудца, героя громкой экранизации? Нет! Ждали… литературного критика, страшно знаменитого здесь, читаемого, обожаемого, ненавидимого — едкого и пронзительного, харизматичного и невероятно влиятельного… имя его ничего нам не скажет. Он и пришел потом, немолодой, плотный, лысый, и говорил с почитателями положенный час под их восторг и хохот, а потом долго подписывал книги. А у нас? А у нас не так. У нас на критиков не ходят, они и не выступают. У нас критиков почти не читают. И чем неизбежнее вымывается эта профессия, эти голоса из литературного пространства, тем сильнее подозрение: да не от стыда ли это? Оно, конечно, пространному высказыванию о современной литературе слишком мало где можно развернуться — во всяком случае, чтобы быть замеченным, услышанным: толстые журналы давно уже тихоголосы, толстых литературных приложений к газетам, подобных европейским, у нас нет, кое-как выжившие газеты о литературе в смысле общественного веса невесомы. И все же не в этом одном дело. Читать сегодня высказывания такой насыщенности, степени проницательности и уровня доверия к автору, что являют нам статьи Ирины Бенционовны Роднянской, — совестно. Написанное ею о современной «духовной поэзии», о Викторе Пелевине, о Евгении Гришковце, Андрее Битове, Романе Сенчине, Александре Иличевском — слишком живое обличение крикливой поверхностности, которая как вирус заразила сегодня большую часть тех, кто еще все же пишет о книгах. Микроскопические объемы и журналистская спешка давно превратили их из читателей в листателей книг, из критиков — в рецензентов, из тех, кто умеет думать, в тех, кто кричит эффектное на ходу.

Стыдно, но что же делать. Премия Александра Солженицына нынешнего года поворачивает наши головы именно в ту сторону.

В мир напряженного думания, поиска истины и смыслов, остро напоминающего о философской прозе Семена Франка, Михаила Гершензона, Николая Бердяева и других героев философской энциклопедии, для которой, кстати, той самой знаменитой пятитомной, Ирина Бенционовна также писала статьи. Широкий кругозор, и философский, и литературный, — один из важных источников особой читательской чуткости Ирины Роднянской, способной, например, различить в Пелевине Свифта, а в очередном пелевинском памфлете — «постантихристианскую книгу», «плод растерянной души, пошатнувшейся в своей догматике». Пусть суждения Роднянской часто спорны, они неизменно плод любимых (и долгих) дум, а их уязвимость — прямое следствие интеллектуальной честности, открыто ведомого боя.

Итак, жюри Премии Солженицына сделало восхитительный выбор. Хотя и с привкусом тайной грусти. Потому что таких песнопевцев, поминая стихотворение Сергея Аверинцева, у нас не просто мало — их буквально несколько, они действительно последние. К нашему великому счастью, их все еще можно слушать, соглашаться с ними и нет, но все отчетливей кажется: готовых к этому, собственно, собеседников, у них все меньше.

Прав был Солженицын — Бога забыли, отсюда и кризис

Лауреат солженицынской премии — о внутренней эмиграции, советском антисемитизме, спасении в филологии и дружбе с Сергеем Аверинцевым

Беседу вёл Леонид Виноградов

Литературная премия Александра Солженицына за 2014 год присуждена литературному критику Ирине Роднянской «за преданное служение отечественной словесности в её поисках красоты и правды, за требовательное и отзывчивое внимание к движению общественной мысли на фоне времени». Ирина Бенционовна Роднянская возглавляла отдел критики самого свободного советского журнала «Новый мир», участвовала в создании знаменитой «Философской энциклопедии» вместе с Сергеем Аверинцевым, Ренатой Гальцевой, Юрием Поповым и другими. Автор многочисленных научных и критических работ.

— Ирина Бенционовна, поздравляю вас.

— Спасибо. Книги и статьи Александра Исаевича для меня и многих моих друзей были глотком свежего воздуха. Без преувеличения можно сказать, что до перестройки мы жили вестями и указаниями от него (читали его тогда, разумеется, в сам- и тамиздате). Конечно, для меня эта премия — большая честь.

— А когда вы впервые узнали о репрессиях?

— Моего деда расстреляли в 1938 году, и бабушка до конца жизни не снимала траура. Мне тогда было три года, но я помню дедушку — он даже научил меня, трехлетнюю, читать. Обыска и ареста не помню — наверное, меня в этот момент куда-то увели, — но облик дедушкин, его голос запомнила. Семнадцатилетний народоволец, младший из группы Веры Фигнер. Я, как вы понимаете, не сочувствую взглядам народовольцев и, тем более, их действиям, но это мой дед — с материнской стороны. Уже в советское время он с семьей жил в Харькове, в доме политкаторжан — почти в каждой квартире жили эти бывшие деятели. И я родилась и до войны жила в этом доме. В 1937–38 их всех замели.

Когда забрали деда, мама кинулась в Москву к Ворошилову, с которым дед был знаком по подпольной работе в Луганске. Но к Ворошилову она не попала, пошла к какой-то большой шишке в генеральной прокуратуре (фамилии не помню, он вскоре тоже попал под раздачу), — он ее принял и посоветовал не связываться с «этой толпой» просителей, потому что всё равно ничего не получится. Потом семье сообщили, что дед получил 10 лет без права переписки, а когда кончилась так называемая ежовщина, бабушку вызвали в органы и сказали: ваш муж расстрелян, но расстреляны и те, кто его расстрелял. Утешили! Вот наше семейное предание, вполне достоверное. Так что я рано стала относиться критически к окружающей действительности, но в основном не к политике, а к затхлой мещанской жизни. А лет в 17 я была уже законченным… Как сказать?..

— Антисоветчиком?

— Скорее, внутренним эмигрантом. После окончания в 1956 году Московского библиотечного института (теперь это Университет культуры) я во время распределения выпускников выбрала Кемеровскую область, помня об эвакуационном детстве в Кузбассе, и после некоторых трений попала в Сталинск (Новокузнецк), где еще с войны сохранялась память о моем отце — замначальника эвакогоспиталя по медчасти. Работала в центральной городской библиотеке и развернула там оттепельно-«оппозиционную» деятельность — устраивала читательские конференции по новым правдивым, как я чувствовала тогда, книгам, например, по «Жестокости» Павла Нилина.

Особенно нашумела встреча в Дворце культуры КМК (Кузнецкого металлургического комбината), где мы с инженерами и рабочими обсуждали роман Дудинцева «Не хлебом единым». За эту встречу заведующая Дворцом культуры получила строгача. А она принимала в партию моего отца. У него во время войны был патриотический подъем, и он вступил в партию, о чем потом очень жалел. Заведующая эта — чистая душа (коммунизм как идеологию я не приемлю, но среди рядовых коммунистов было немало честных и искренних людей). И она после этой истории буквально умоляла меня вступить в партию, чтобы укрепить моим правдоискательством их партийные ряды. Но я отбилась, найдя иезуитские отговорки. Тогда, в 1957 году, я уже точно знала, что это враждебная мне сила.

— Вы во время войны тоже были в Сталинске?

— Да, в Сталинске. Вернее, сначала мы с мамой оказались в эвакуации под Уфой, в поселке Давлеканово, и не знали, сделают харьковский Институт эндокринологии, где работал папа, полевым или эвакогоспиталем. Сделали эвакогоспиталем, и он прислал за нами нарочного, который забрал нас в Сталинск. Я сразу пошла во второй класс. После войны мы в Харьков не вернулись — когда отца демобилизовали, его направили в Черновцы на организацию мединститута.

Застала и борьбу с бандеровцами. Конечно, мы их боялись, я отнюдь не сочувствую их нынешним наследникам, о которых известный политолог Сатановский на днях метко сказал, что Киев захватила дивизия «Галичина». Но я знаю предысторию. Когда мы приехали в Черновцы, это был цветущий город, вдоль дорог шпалерами стояли фруктовые деревья — кто хотел, подходил и срывал. А до войны, входя в состав Румынии, Черновицкая область снабжала яйцами всю Вену. К СССР Северную Буковину с Черновцами присоединили в 1940 году.

Там провели коллективизацию — в 1946–47 годах, до войны не успели, — и всё это изобилие при новой власти стало таять на наших глазах. Во время борьбы с бандеровцами было сожжено много деревень, их жителей насильственно переселяли в Донбасс. Румыны бежали еще во время наступления Красной армии, потом город, как только открыли границу с социалистической Румынией, покинули местные евреи, составлявшие очень значительную часть горожан, и разъехались в Израиль или в Западную Европу, в США.… Нас без особого дружелюбия в городе называли, независимо от национальности, «восточными», то есть чужаками (иногда это был синоним понятия «оккупанты»).

В окружающих селах жили гуцулы, этнически своеобразные украинцы. Я в школьные, в студенческие годы, да и после наездами исходила всё Прикарпатье, бывала в Закарпатье, взбиралась на Говерлу — главную вершину Карпат на территории СССР. К нашим туристическим вылазкам гуцулы относились вполне гостеприимно — мы с ними говорили по-украински. Иногда они смело вспоминали, «що за Румунiї було краще».

— С антисемитизмом вы в детстве не сталкивались?

— В Сталинск, где мы были в эвакуации, антисемитизм пришел вместе с войной. Запомнился мне один эпизод. В нашем дворе жила замечательный в будущем филолог, а тогда школьница старших классов Римма Панюшкина, и она нас, детей, часто собирала, читала нам вслух или пересказывала что-то из классики, например, «Страшную месть» Гоголя. И вот однажды иду я с ней по улице, и какой-то мальчишка дразнит меня — кричит: «Саг’г’а, Саг’г’а». Она подошла и отвесила ему пощечину, он тут же замолчал. Но это имено эпизод.

С государственным антисемитизмом мы столкнулись позже. Когда началось «дело врачей», папа очень боялся, что к нему придут с обыском. Бывшие хозяева нашей квартиры, румыны, когда бежали, оставили большую коробку бисера, чему я как девочка была очень рада, и книги на немецком языке. Хотя родители мне нашли преподавателя по немецкому, я отказалась учить «язык врагов» и стала учить английский, но к книгам относилась щепетильно. Дивно изданные томики Жюля Верна я, филателистка, аккуратно использовала как кляссеры. А как только начались первые признаки преследования врачей-евреев, папа все эти книги стал рвать и бросать в камин — он боялся, что у него найдут издания на немецком языке. Помню, как я, дурочка, орала: «Ты трус, ты трус!». Это было сильнейшее идеологическое впечатление у меня-школьницы.

В итоге папа не пострадал, а вот маме пришлось уйти из музыкального училища, где она преподавала вокал. На нее пришел донос, что она специально учит студенток-евреек хорошо, а русских плохо. Всё к лучшему — уйдя из училища, она организовала при местном Дворце культуры Народный оперный театр, который потом давал «Бориса Годунова» в Кремлевском дворце в Москве и получил одобрение Козловского.

— Папа — врач, мама — преподаватель вокала, а вы выбрали филологию.

— До 8 класса я хотела быть химиком, меня даже дразнили в школе Ирэн Кюри. Увлеклась химией под влиянием прекрасной книжки Нечаева «Рассказы об элементах». Говорят, ее переиздавали, но я ее теперь найти не могу. Но и читать я всегда любила, родители были отлично знакомы с русской литературой, наш дом был книжный, отец как известный в городе врач имел некий блат в книжных магазинах, так что и классика, русская и переводная, и кое-что из новинок собиралось специально для дочери.

В 8 классе я стала зачитываться Белинским и тут-то твердо решила, что стану литературным критиком. Учиться в вузе отпустили в Москву. Правда, в МГУ я подала документы на философский. Пришла в приемную комиссию, вижу: у столика на филологический огромная очередь, а на философский почти никого. У меня как у серебряной медалистки было преимущество — не экзамены, а собеседование. Посмотрела предметы, изучаемые на философском, — батюшки! Не только гуманитарные, но и математика, и биология — мои любимые! И подала туда документы.

Собеседование должно было выяснять, как мне сказали при их приеме, общий культурный горизонт. Но меня спросили о кризисе современной физики по работе Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», которую я, естественно, не могла тогда знать (ее проходили даже не на первом курсе этого факультета). Ну, забрала возвращенные документы и… В пединститут идти не хотела, так как боялась, что потом в школе придется преподавать литературу с партийно-идеологических позиций (по-другому не дали бы), и поехала в Библиотечный на Левобережную около Химок. Туда меня как медалистку приняли без экзаменов и собеседования.

Значок выпускника МГБИ

На факультете культпросвета училось несколько мальчиков, среди них будущий известный поэт андеграунда Леня Чертков (ныне покойный), но он с девицами, полностью преобладавшими на библиотечном и библиографическом факультетах (потом слитых), не общался. В общем, это и был институт благородных и не очень девиц, преимущественно приезжих. Мне не досталось места в общежитии, и я снимала угол в Москве, поэтому больше дружила с москвичками — мы вместе ездили в институт и обратно на электричке.

В институте было много хороших преподавателей, которых в пору борьбы с космополитизмом выдавили из более престижных вузов. Я вступила в студенческое научное общество и написала там свои первые работы — о поэме Асеева «Маяковский начинается» и об «Оттепели» Эренбурга, послала их на четвертом, последнем, курсе на конкурс в Литинститут. Меня не приняли на том основании, что два высших гуманитарных образования государство не может позволить (хотя я подавала на заочное отделение), но работы, судя по всему, кому-то из комиссии понравились, и их передали в «Литературку». Валерий Алексеевич Косолапов, тогда зам главного, вызвал меня, удивился, увидев, что пришла какая-то пигалица, и спросил, откуда я и что мне нравится из новых стихов. Я была девочка провинциальная, не знала того, что успели узнать москвичи из культурных семей, и сказала: «Мне всё не очень нравится, но вот в “Литературной Москве” опубликованы стихи какого-то Заболоцкого, они мне понравились, они настоящие». Он посмотрел на меня удивленно и заказал мне статью для «Литературки». Это было в 1956 году, с той поры идет мой профессиональный стаж.

— Статья была о Заболоцком?

— Нет, о Заболоцком я написала через два года, уже в Сталинске, и опубликовалась в «Вопросах литературы», но отказываюсь от той статьи, никогда ее не включаю в свои книги: у меня тогда еще были сугубо материалистические взгляды, и они нашли там выражение. А Косолапов мне заказал статью о повести Сергея Павловича Залыгина «Свидетели», очень либеральной по тем временам. Я сдала в редакцию целый «подвал» и тут же уехала в Сталинск, гонорар получила уже почтовым переводом и, помню, купила себе кусок синей ткани и, завернувшись, пошла на маскарад. Так я потратила свой первый гонорар.

— Для вас, как я понимаю, XX съезд не стал потрясением?

— Он скорее стал для меня облегчением, потому что освободил от двойственности. Я тогда на последнем курсе дипломную работу писала на тему «”Клим Самгин” в современной ему критике». Огромная работа, на сто страниц. Меня мучило, что, не вписываясь в общество и чувствуя себя внутренне противоречащей всеми одобряемому ходу дел, я похожа этим на Клима Самгина. Когда нам зачитали «закрытый» (а на самом деле открытый) доклад Хрущева «О культе личности и его последствиях», убедилась, что чутье меня не подвело и этот режим действительно преступный. А для многих моих сокурсниц это был шок. В докладе говорится и о том, как пытали чекиста Роберта Эйхе, и когда нам это зачитывали, две девочки упали в обморок.

После сдачи выпускных экзаменов мы на берегу канала имени Москвы развели костер и побросали в него наши конспекты по диамату и истмату и «Краткий курс истории ВКП(б)».. Очень жалко мне теперь ту книгу — ее сейчас не достать, а оттуда есть что цитировать. (запомнилось: «политические уроды Шацкин и Ломинадзе»; сын Ломинадзе прошел все ужасы репрессий, а потом стал превосходным литературоведом, я, уже будучи критиком, хорошо его знала). Нет, нельзя жечь книги!

Во время ХХ съезда и хрущевского доклада один из преподавателей, ехавший с нами в электричке, сказал: «Подождите, вы еще не то увидите на своем веку». И тут пришло известие о самоубийстве Фадеева.

В том же году я закончила институт и, как уже вам сказала, при распределении попросилась в места своего детства. Сначала работала в библиотеке на выдаче. До эпохи телевизора, заметьте. Вы этого уже никогда не увидите и никто не увидит — когда кончалась плавка, сталевары валом шли в библиотеку взять что-нибудь почитать и, главное, потолще, чтобы погрузиться в выдуманную жизнь романа. Рассказов не любили из-за краткости: «только начнешь, и уже кончилось». Я же наряду с художественной литературой рекомендовала им мемуары, связанные с недавней историей, книги о научных открытиях — старалась, как говорится, просвещать.

Потом меня повысили — сделали методистом городской сети библиотек. Я учила библиотекарей среди прочего всякому рукоделию (деньги ведь не выделялись на это), показывала, как делать наглядные пособия, как вырезать и наклеивать буквы, вырезанные из пестрых картинок «Огонька», не тратясь на художника, устраивала семинары, а о шумных читательских конференциях я уже рассказала. Вторая, по роману Дудинцева, запомнилась еще тем, что длилась чуть ли не до двух ночи, а возвращаться многим надо было в старый Кузнецк (где Достоевский венчался с первой женой и где ходить ночью было очень опасно). На конференцию пришли представители БРИЗа… Знаете, что такое БРИЗ? Наверное, не знаете. Бюро рабочего изобретательства. Они рассказывали, как их зажимают, были в восторге от того, что писатель написал правду, поносили начальство…

Через два года я вернулась в Черновцы, а потом папины московские знакомые помогли мне устроиться опекуншей к чете стариков в Подмосковье. Я несколько лет опекала их, возила продукты, меня как опекуншу в Подмосковье и прописали. Первое время родители помогали деньгами — они верили в мое литературное призвание, тогда же я недолго поработала в библиотеке завода «Динамо», а в 1971 году пришла в ИНИОН АН СССР (Институт научной информации по общественным наукам), поскольку английский знала достаточно для того, чтобы читать монографии и статьи и делать по ним рефераты «для служебного пользования» (т.е. для закрытого ДСП). Проработала в ИНИОНе пять лет и потом продолжала там кормиться почти до перестройки — можно было заключать договоры на реферативную работу.

Но своей альма-матер я считаю «Новый мир» — первая большая статья, именно по которой меня приняли в Союз писателей, была опубликована там в 1962 году. Еще при Твардовском, он даже ее отметил. Статья «О беллетристике и “строгом искусстве”». В 2006 году вышел двухтомник моих статей, и я ее туда включила, потому что ни за одно утверждение там мне до сих пор не стыдно. Другое родное место, аж с 1959 года, — «Краткая литературная энциклопедия» (и впоследствии вся энциклопедическая работа, продолжающаяся до сих пор) — там меня приютила Ирина Александровна Питляр. Она до этого работала в «Литературке» и приметила мои тексты.

— Наверное, публикация «Одного дня Ивана Денисовича» в «Новом мире» была для вас большой радостью?

— Конечно! Я читала еще до публикации, в самиздате, когда повесть (или рассказ, по определению автора) называлась «Щ-854», и была в бесконечном восторге: и от факта, что сказана настоящая правда, и потому, что считаю это безупречным художественным произведением — там каждое словечко светится. Недавно перечитывала — такое же впечатление. Может быть, больше ни одна вещь у Александра Исаевича не написана с таким недосягаемым совершенством. Но следили мы за всеми его публикациями. Когда он был в опале и запрещен, читали его книги в основном в самиздате и статьи в парижском «Вестнике РСХД» Никиты Алексеевича Струве, который смелые люди провозили через границу.

— Вы до его высылки с ним не встречались?

— Один раз я его видела в отделе прозы «Нового мира». Мне там заказывали внутренние рецензии… Тоже кормушка была — дают присланную в редакцию рукопись какого-нибудь графомана, пишешь внутренний отзыв, платили три-пять рублей за печатный лист. Вот зашла я в кабинет своей кормилицы Инны Борисовой, а там он стоит — красивый, со шрамом, на шкипера похожий. Меня никто не представил — кто я такая? — и я не лезла, а только глазела на него. Он тогда уже был в полуопале — рукопись романа еще в редакции лежала, но все понимали, что напечатать его не удастся. А когда он вернулся из изгнания, пригласил — в числе других, в ком чувствовал единомыслие с собой — меня и Ренату Гальцеву к себе на Тверскую, 12, и там беседовал с нами. .

— А когда вы впервые задумались о Боге и как пришли к вере?

— Еще когда я после Сталинска жила в Черновцах, туда к своим родителям приехала моя школьная подруга с мужем Юрой Эдельштейном. Теперь он отец Георгий, а тогда был преподавателем английского и готовился к диссертации по лингвистике. Мы познакомились, разговорились, он спросил, какие у меня планы, я сказала, что хочу быть критиком. «А я хочу быть попом», — сказал Юра, и я широко открыла глаза — так это было для меня ново, неожиданно.

Но потом я достаточно быстро продвинулась по этому пути. В Москве мы же в те годы все читали запрещенную литературу — доставали. Первая прочитанная мной религиозно-философская книга — «Миросозерцание Достоевского» Бердяева. (Очень сильное впечатление произвела она на меня, хотя потом я стала заниматься не Бердяевым, а отцом Сергием Булгаковым). Ну а когда прочитала Евангелие, особенно Нагорную проповедь, окончательно поняла, что это мое и, если написано, что Он основал Церковь, значит, надо туда идти.

В детстве, в 5 классе, я несколько раз заходила в церковь. В Черновцах напротив нашей школы стоял огромный собор, до гонений Хрущева действующий, и мы с одноклассницами просто из любопытства туда забегали, причем все девочки, и я в том числе, почему-то знали, что надо снять красные галстуки, которые нас заставляли носить. Снимали, заходили в храм, смотрели на иконы, батюшка говорил: «Заходите еще».

Так что отталкивания никакого у меня не было, просто я ничего о Церкви не знала. Тем не менее, прочитав Евангелие, твердо решила креститься и крестилась в 1963 году. Уже 50 лет в Церкви… Крестил меня отец Николай Эшлиман, он же стал моим первым духовником. В тот день, когда в храме никого посторонних не было, потому что не было службы, он меня крестил. В Куркине, в Подмосковье. Купель в храме тогда отсутствовала, я «обливанка», но, думаю, что это не такая беда. Потом, сразу после крещения, меня воцерковляли, я в Куркине ночевала, меня бабушки-прихожанки опекали — дали мне прочитать два акафиста (почему-то не правило к причастию, как сейчас): «Взбранной Воеводе…» и Иисусу Сладчайшему. Тут приключилось маленькое чудо. Молитвословов с гражданским шрифтом тогда в помине не было, с церковнославянским я не сталкивалась, лингвистика с древнерусским в программе нашего института отсутствовала, — но я открыла старые книги и сразу стала читать. Так, методом погружения, и начала понимать церковнославянский.

— Отца Николая потом запретили в служении.

— Да, еще до моего крещения, после Собора 1961 года, всех служащих «за ящиком» обязали сообщать о заказываемых требах уполномоченным по делам религии. С именами и фамилиями, паспортными данными тех, кто крестится, крестит детей, венчается. Какое-то время отец Николай терпел. Терпение кончилось, когда человек, который хотел крестить своего ребенка, но понимал, что, если об этом узнают на работе, его уволят, бросил батюшке в лицо: «Вы все христопродавцы!» Отец Николай решил, что больше молчать нельзя, надо возражать. И они с отцом Глебом Якуниным сели писать письмо к Патриарху Алексию I. Копии этого письма на своей «Эрике» и я печатала.

Писали они его долго. Сначала вместе с Юрой Эдельштейном — он алтарничал у отца Николая, всё свободное время в храме проводил, — но потом появился некий Феликс Карелин, и Юра ушел. Я боюсь оговорить покойного Карелина, но Юра, у которого чутье, как у зэка (его слова), ему не доверял и никаких дел с ним иметь не захотел. Письмо писали с помощью Карелина, оно получилось местами резковатое, но абсолютно правдивое. Как вы знаете, отца Николая и отца Глеба запретили в служении, и такое отторжение (не говоря о частых обысках) отец Николай психологически не вынес — оставил семью, ушел к другой женщине, и даже хоронили его не как священника. Умер он в 1985 году. Первый раз я, сквозь собственные слезы, увидела, как отец Георгий плачет — над его гробом. Я, естественно, поминаю отца Николая как иерея. Очень яркий был человек, добрый, блестяще образованный (художник-реставратор) и в сущности — простодушно-доверчивый. А духовник — самоотверженный.

Когда отца Николая запретили, он послал пасомых к отцу Димитрию Дудко. К нему стекались толпы. Когда его арестовали, мы, его чада, бегали по всем храмам, молились за него. Его сломали, убедили-понудили выступить по телевизору и раскаяться в своей «антисоветской» деятельности, после этого отпустили. Я тогда же пришла к нему — нельзя ведь уходить от духовника своевольно, — но он сказал: «Я по-прежнему буду вести семинары, но на них будет присутствовать человек из органов». Тут уж я решительно сказала «нет» и ушла. С тех пор у меня нет духовника. Я езжу на исповедь в храм Михаила Архангела в Тропарево, исповедоваться тянет у одного и того же священника, хотя не всегда удается попасть к нему. Как-то я до сих пор не осмелилась подойти к нему и попросить: «Будьте моим духовником».

— Были ли у вас неприятности из-за того, что ходите в церковь?

— Весьма оригинальные. Стоим мы как-то с женой Сережи Аверинцева Наташей на всенощной в храме Николы в Кузнецах. К концу службы подходит слепая старуха, с бельмами, и просит, чтобы ее приютили на ночь, потому что ей далеко добираться до дома. Наташа говорит мне: «Я не могу, меня свекровь прогонит, она к этому не очень хорошо относится». Мне тоже не хотелось, и не из добродетели странноприимства, а потому что стыдно было отказать в присутствии Наташи, я сказала: «Поедем ко мне». Жила я тогда на Севастопольском проспекте в однокомнатной квартире. Мы поужинали, поговорили, у нее был такой прекрасный русский язык, что я сразу вспомнила совет Пушкина учиться русской речи у московских просвирен, она меня расспросила, где я работаю, в какой храм обычно хожу. Потом уложила я ее спать, а утром проводила до остановки.

Через несколько дней меня вызывает завотделом Яков Михайлович Бергер — я тогда в ИНИОНе работала. Оказывается, эта слепая разыскала институт (не просто так меня расспрашивала!) и донесла в парторганизацию, что я хожу в церковь. «Мы постараемся это замять, — сказал Яков Михайлович. — Мало ли какие у вас драмы. Одинокая женщина». Замяли, но материалы для служебного пользования, целые книги — самые ценные, Гальцевой и мне долго мешали выпускать; каждый проект ставился под подозрение, масса сил уходила на то, чтобы обойти препоны (а ведь это были неподцензурные издания!).

Ну а старуха та продолжала ко мне приходить. Сначала позвонила, сказала, что заболела. Я к ней приехала, вижу, что она лежит, вымыла ей пол, сходила за хлебом. Потом она ко мне еще не раз являлась, и я из страха, что будут новые доносы, пускала ее в дом. Как-то встречаю знакомую женщину из соседнего дома. «Вы с ней не якшайтесь, — говорит соседка. — Я ее тоже приютила, а она донесла, что я травами лечу». Значит, хобби у нее такое было — доносить.

Выгнала ее моя мама. Мама тогда еще жила в Черновцах, еще работала и ко мне приехала в гости; в это время появляется старуха и с порога начинает: «А вы знаете, что ваша дочь предала вашу веру и ходит в церковь?». Уже маме стала доносить на меня! Мама решительно говорит: «Идемте, я провожу вас до остановки, и больше здесь не появляйтесь». Вывела ее, посадила в троллейбус, и всё.

— А как вообще родители отнеслись к вашему крещению?

— Папа огорчился. Он до того, как кончил гимназию и два института, учился в хедере. Но он был мягкий человек и смирился. А мама у меня была полностью ассимилирована в русскую культуру и отнеслась к этому индифферентно. Но кончилось тем, что перед смертью она крестилась. В 86 лет! У нас дома ее крестил отец Георгий Эдельштейн. И причастил. Вскоре она умерла. До этого я прочитала ей Четвероевангелие, она сказала, что ближе всего ей Евангелие от Матфея, мне, наверное, тоже. В полном сознании была. Я не думала, что она решится.

Лечил ее Николай Геннадьевич Шеянов, ныне покойный (он мне как сын был), и она его не раз просила «принести яду», потому что, дескать, устала болеть и хочет умереть. «Принесу, принесу, Мира Михайловна», — отшучивался он, а через какое-то время сказал мне, что хочет поговорить с ней о крещении. Я в ужас пришла, говорю: «Она тебя погонит сейчас». Заткнула уши и ушла на кухню, чтобы не слышать. Он ей сказал: «Мира Михайловна, Господь вас не отпустит, пока вы не креститесь», а она ответила: «Хорошо, и Ирочке будет приятно». Коля приходит на кухню и говорит, что мама согласна. Тогда я стала ей читать Евангелие, готовила к крещению. Крестилась она в честь сестры Моисея с именем Мариам, собственно говоря, данным ей от рождения.

Думаю, и молитвы Сережи Аверинцева помогли. Он никогда не видел маму, только заговаривал с ней по телефону… Просил позвать меня, а мама всегда удивлялась: «Как можно быть великим человеком, когда речь у него с постоянными запинками?». Сережа горячо за нее молился и мне говорил, что надо молиться брату Иисуса Иакову, у которого на коленях мозоли были — так он молил за своих соплеменников.

— Как вы познакомились с Аверинцевым?

— Сначала расскажу, как с Ренатой Гальцевой познакомилась, потому что это одна история. В доме Шуры Чиликиной, диссидентском, мне дали самиздатский экземпляр романа Кёстлера «Слепящая тьма» (тогда перевод назывался «Мрак в полдень»). Однажды мы, прихватив эту машинопись, с компанией поехали в гости, поймали частника (тогда обычно ловили первую попавшуюся машину — это недорого было) и забыли этот пакет на сидении, притом водитель был явно служащий у высокопоставленной шишки.

Сергей Аверинцев

Надо возвращать, Чиликина сказала, что если не вернем, начнутся расследования, вмешается КГБ. Мой друг по энциклопедии, недавно скончавшийся, Николай Розин говорит: «Есть женщина, которая всё сможет. Она в философской редакции работает. Приди к ней, попроси». Он имел в виду Ренату Гальцеву. Так мы познакомились.

Оказалось, Рената читала мою статью «О беллетристике…» и сказала мне, что ей нравится, как я пишу, а я попросила: «Помогите, может, у вас есть способ распечатать экземпляр, чтобы вернуть?» (Мы с Сережей Аверинцевым сразу на «ты» перешли, а с Ренатой сначала были на «вы»). А она немыслимые вещи проделывала, ей открывали ксероксы (все сплошь находившиеся тогда под охраной) — она убедительно объясняла, что это нужно родине. Кажется, в райсовете она нашла машинистку, которая перепечатала Кестлера. С тех пор мы с Ренатой неразлучные друзья и соавторы. Мне очень жаль, что наша общая книга, важнейшая для меня — статьи о русской религиозной философии за сорок лет, — не упомянута в появившихся сообщениях о присуждении премии.

Рената привела в энциклопедию Аверинцева как молодого начинающего ученого, о котором тогда мало кто знал. Ей даже кто-то выговорил: «Что вы своих друзей приводите?», а она ответила: «Смотря какие у кого друзья». Встретилась я с ним в редакционном коридоре, он сразу обратился на «ты», как школьник: «А ты знаешь, мне твоя статья “Олицетворение” очень понравилась» (это я для «Литературной энциклопедии» писала). Я говорю: «Так под твоим влиянием написана». Мы читали его статьи в «Вопросах литературы», потом он объединил их в книгу. Помню, когда вышла статья о Востоке и Западе «На перекрестке культур», я случайно встретила на улице отца Димитрия Дудко, и он мне говорит: «Смотрите, какая статья! Там даже белая рамочка в оглавлении светится!». Уж не знаю, где он рамочку увидел, но статьи Сережи, его лекции на филфаке МГУ были событием.

— Уже после смерти Аверинцева я прочитал статью отца Владимира Тимакова, который вспоминал, как крестил Сергея Сергеевича в начале семидесятых. То есть в конце шестидесятых, читая в МГУ лекции, которые многих привели к Богу, он еще не был крещен?

— Да. Но уже когда мы с ним познакомились, он был внутренне готов к крещению. А что делалось на его лекциях! Юра Эдельштейн говорил, что свобода имеет определенный объем — если в одном месте убавится, в другом прибавится. И точно — выгнали Твардовского из «Нового мира», и в том же году, чуть ли не в тот же месяц, начался курс лекций Аверинцева, лекций абсолютно катехизаторских, хотя он не упускал из виду эстетику и культуру, которые значились в названии курса. Что там творилось! Мест всегда не хватало, помню Валентина Асмуса, еще юношу, который на каждой лекции подпирал стенку. Тогда в Церковь пришло много интеллигенции.

Последние годы Сережа жил и работал за границей, а солженицынское жюри не признает эмигрантов. Я пыталась объяснить, что он не эмигрировал, а уехал, потому что когда ему делали в Германии первую операцию — шунтирование, — они заразили его гепатитом C (в чем не признались), медикаментозное лечение которого в России было баснословно дорого.. В Австрии же ему вместе с профессурой сразу дали страховку, благодаря чему он еще довольно долго жил (а у него и тяжелейшая астма была), при этом до конца жизни числился на кафедре истории МГУ, часто приезжал сюда и читал лекции. Так что никакой он не эмигрант.

— Ваши литературные вкусы как-то менялись в связи с приходом к вере? Например, отношение к Белинскому, который в юности повлиял на ваш выбор профессии.

— В случае с Белинским — нет. Поздний Белинский сказал несколько полуреволюционных глупостей, но эстетический вкус у него был великолепный, и я как считала, так и считаю его блестящим критиком.

— А к русской религиозной философии? Понятно, что советским людям сначала она вся казалась откровением. Но ведь эти философы очень разные и по-разному относились к Церкви. Того же Бердяева, чья книга о Достоевском вас поразила, многие православные чуть ли не еретиком считают. Это, конечно, преувеличение, но отношение к Православию у него было сложным — достаточно «Самопознание» почитать.

— Он вольный философ. Философия, даже религиозная, необязательно должна во всем совпадать с догматикой. Другое дело — отец Сергий Булгаков, о котором я много писала, считаю его величайшим богословом. Сан обязывал его к догматической дисциплине, и я знаю все претензии к нему. Один известный историк Церкви, который в Андрониковом монастыре читал лекции о женской святости на Руси, узнав, что я занимаюсь отцом Сергием, сказал: «Ну и будете вместе с ним гореть в аду». Меня легко испугать, но тут я не испугалась, продолжила им заниматься и никогда с ним не расстанусь. Есть теологумены, которые подлежат обсуждению, полемика с ним отца Георгия Флоровского страшно интересна, и кое в чем я согласна с Флоровским. Но в отце Сергии Булгакове есть дерзновение и смирение как раз в нужной моей душе пропорции.

о. Сергий Булгаков

Для меня занятия русской религиозной философией, поддержанные Ренатой, стало направлением, ничуть не менее важным, чем литературная критика.

— Несмотря на это направление, вы и критику не оставляете, хотя еще в девяностые многие ваши коллеги ушли из профессии и вообще современную литературу принято ругать.

— Что-то я тоже ругаю, а что-то хвалю. Например, Романа Сенчина я отметила уже по первой его книге «Афинские ночи». Считаю, что при всей аскетичности его слога он неплохой стилист и очень неплохой, правдивый писатель. «Елтышевы» — просто замечательный роман. Очень ценю Пелевина; хотя его многие считают производителем масскульта, он обладает почти пророческим воображением. На другом, так сказать, конце мне дорог Борис Екимов, из поэтов — Кушнер, Чухонцев, Олеся Николаева, Борис Херсонский. О них обо всех писала преимущественно в постсоветское время.

— Я думаю, что по книгам Бориса Екимова историки будут изучать постсоветскую деревню. Он поздно пришел к широкому читателю. Всего на год моложе Распутина, но активно печататься стал в девяностые, когда другие деревенщики замолчали или переключились с прозы на публицистику.

— Мне кажется, в советские годы он был больше стеснен цензурой. У него тоже есть чисто публицистические очерки, и я их читаю с не меньшим интересом, чем его рассказы и повести. Екимов — певец, даже лирик, своего края (не только деревни), болеет за него душой, переживает его трагический упадок… Я верю каждому его слову. Сергей Павлович Залыгин очень его любил, и он стал новомирским автором, очень важным для меня.

А советский и постсоветский город будут изучать по прозе Андрея Битова. Я постоянно следила за этим очень крупным писателем и много о нем писала. «Пушкинский дом» — что называется, мой поколенческий роман.

— А «Несвятые святые» отца Тихона (Шевкунова) вам понравились?

— Да. До этого видела фильм отца Тихона о Византии. Съемки дивные, но это заслуга оператора, а сам фильм абсолютно пропагандистский. Поэтому книжку я начинала читать с недоверием, но очень увлеклась, и недоверие рассеялось. Сама я, кстати, несколько лет назад написала статью о возрождении религиозной поэзии. В двух номерах «Нового мира» она опубликована. Там я говорю и о соотношении этих стихов с некоторыми догматическими вещами. Я приводила только те образцы, которые казались мне художественно состоятельными. Если кому-то они не нравятся, то это претензия исключительно к моему вкусу.

— Сейчас много говорят о кризисе культуры.

— У меня есть статья с подзаголовком «Инволюционные модели культуры как актуальный симптом» — она вошла в мой двухтомник. Там я, в частности, пишу, что если раньше надо было отделять плевелы от пшеницы, то теперь приходится перебирать кучи песка, чтобы отыскать в нем крупицы золота. Кризис культуры есть, и не только в России, может, в России даже не в первую очередь. Правильно Александр Исаевич говорил: Бога забыли. Отсюда и кризис. Я очень люблю «Три разговора» Владимира Соловьева, там говорится, как мало останется христиан в обезбоженном мире. А его «Краткую повесть об Антихристе» всем рекомендую читать. Очень актуальная вещь, все постепенно сбывается.

— И в церковной жизни, по мнению многих, кризис. Например, только ленивый не упрекает Церковь в излишней близости к власти, чуть ли не в слиянии.

— Я не очень большой патриот существующей власти, хотя в нынешнем конфликте с Украиной вижу обе стороны медали. И я хотела бы, чтобы Церковь была более независимой. Не верю я в отжившую византийскую симфонию. С другой стороны, и за султана молились, почему за нынешнюю власть не молиться? В общем, к этому я отношусь с терпеливым равнодушием, которое может перейти в раздражение, если будут сделаны ложные шаги.

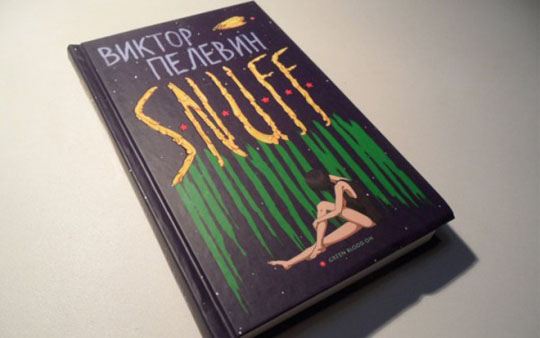

А вот к вопросу о «голубых» в Церкви и вне я отношусь как к бедствию. Мне нет дела до чужой постели, считаю, что и никому не должно быть дела до чужой личной жизни, но ЛГБТ — это уже не личная жизнь, а мощная общественная группировка, которая становится всё более влиятельной. У Пелевина в его блестящем романе «S.N.U.F.F» описано, к чему приведет господство таких идей. Я знаю, что сам Пелевин тяготеет к буддизму, а не к христианству, но это не отменяет того факта, что он серьезный критик современной цивилизации и в духе Свифта описывает ее будущее. Роман «S.N.U.F.F» — страшное предвидение. После этого романа одни обвиняли Пелевина в ненависти к Америке, другие — к России и славянскому миру; на самом же деле он язвительно показывает, куда мы — и первые, и вторые — идем. Пелевин — крупнейший современный сатирик. Иногда он проницателен в своем консерватизме, как Константин Леонтьев.

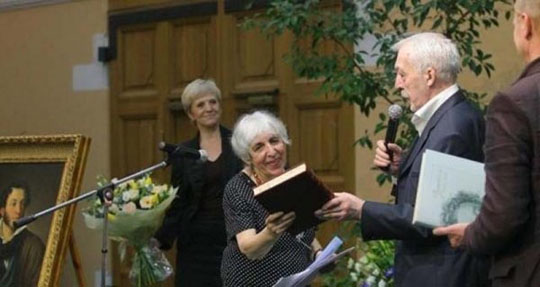

Церемония вручения Литературной премии Александра Солженицына 2014 года

И.Б. Роднянская

24 апреля 2014 года в Доме русского зарубежья состоялась очередная церемония вручения Литературной премии Александра Солженицына. В этом году премия была присуждена И.Б. Роднянской «за преданное служение отечественной словесности в её поисках красоты и правды; за требовательное и отзывчивое внимание к движению общественной мысли на фоне времени». Открывая церемонию, Н.Д. Солженицына подчеркнула, что внимание, которое А.И. Солженицын всегда уделял работам Ирины Бенционовны Роднянской, и высокая оценка, которую он им давал, позволяют считать подпись писателя на дипломе лауреата не «виртуальной», а вполне реальной. Прозвучали и слова Солженицына, написанные им 40 лет назад, когда Литературная премия только задумывалась: «Но мечтается: когда наступит время вернуться в Россию (ой, когда?), да если будут у нас материальные силы, — учредить нам собственные литературные премии… В литературе Россия искушена. А тем более, знаем теперь истинные масштабы жизни, не пропустим достойных, не наградим пустых…»

Член жюри, Л.И. Сараскина, комментируя выбор этого года, коснулась основных вех биографии лауреата. В 14 лет с энтузиазмом вступив в комсомол, уже в 20 лет Роднянская почувствовала себя в советском обществе «отщепенкой». Начало её литературной деятельности (публикация рецензии на повесть С.П. Залыгина «Свидетели» и организация читательской конференции по роману В.Д. Дудинцева «Не хлебом единым») совпало с докладом Н.С. Хрущёва на XX съезде. А билет члена Союза советских писателей Роднянская получила в день ареста А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля и тогда же написала в их защиту открытое письмо. 20 лет она работала в критическом отделе «Нового мира». Будучи в первую очередь литературном критиком, Роднянская откликается на самые разные явления словесности, отыскивая в них красоту и правду и отсекая то, что блещет ложными «красотами». Филологическая пристальность, объёмность мысли, языковая свобода, доверие художнику и благодарность ему — все эти качества литературно-критического творчества Роднянской Сараскина обозначила как «высокое искусство читать и понимать». Чуткость Ирины Бенционовны, подчеркнула Сараскина, распространяется и на события общественной жизни: большого уважения заслуживает её политическая публицистика.

По словам члена жюри, критика П.В. Басинского, Роднянская была в 1990-е годы той фигурой, которой так не хватает русской литературе сегодня: она могла связать воедино весь многоликий литературный процесс и дать ему оценку. Фигура Роднянской была по-своему уникальной: в отличие от других критиков её поколения, она не пыталась делать вид, что ничего существенного в русской литературе не поменялось, она признавала, что пришла новая литература, и пытливо анализировала работы новых писателей; например, ее положительная статья о В.О. Пелевине в те годы была, безусловно, поступком. В отличие же от критиков нового поколения, Роднянская апеллировала не только к «цеховому» читателю, но к читателю широкому. По словам П.В. Басинского, И.Б. Роднянской был внятен и язык нового поколения, и традиционные ценности, поэтому с уходом того времени её статьи и сегодня читаются вполне актуально.

П.В. Басинский

Критик и литературовед, профессор Высшей школы экономики А.С. Немзер вспомнил о том, как впервые увидел и услышал Роднянскую 21 декабря 1977 года на проходившей в ЦДЛ дискуссии «Классика и мы». Тогда в царившей в зале атмосфере взаимной неприязни она процитировала знаменитые строки А.К. Толстого: «Двух станов не боец, но только гость случайный…», и впоследствии, уже соприкасаясь с Роднянской в работе, Немзер неоднократно вспоминал в связи с ней эти стихи. Важнейшая мысль этого стихотворения заключена в финальной строке: «Я знамени врага отстаивал бы честь». Вот эта уверенность в том, что честь существует, что это реальность, а не «придумка» или риторическая фигура, была очень важна для А.К. Толстого. И это знание, что честь не фантом, стало значительной чертой поэтического мира Роднянской. Второй столь же значимой составляющей её творчества Немзер назвал вкус, который тоже есть, и который напрямую соотносится с честью. Среди большого жанрового своеобразия работ лауреата Немзер выделил особенно дорогие ему статьи о поэзии (в первую очередь о М.Ю. Лермонтове, А.А. Блоке, К.К. Случевском и Н.А. Заболоцком), подчеркнув, что Роднянская всегда верила в «особенную стать» поэта и поэзии. В заключение Немзер рассказал, как он, ещё когда впервые услышал об учреждении Литературной премии Александра Солженицына, подумал, что эту премию непременно получит Ирина Бенционовна, потому что иначе просто не может быть.

Н.Д. Солженицына вручила И.Б. Роднянской диплом лауреата Литературной премии Александра Солженицына, выполненный художником-дизайнером Сергеем Стуловым и ювелиром Николаем Ёжкиным.

Член жюри, выдающийся пушкинист В.С. Непомнящий, поздравляя лауреата, сказал, что большое литературное собрание в честь Роднянской давно было его мечтой и желанием, исполнение которого было его личной культурной потребностью, поэтому он очень рад, что оказался причастен к этому событию.

В своём ответном слове И.Б. Роднянская, поблагодарив жюри за оказанную честь, выразила свое отношение к основателю этой премии: для неё не было большего общественного и морального авторитета и большего образца творческой мощи, чем А.И. Солженицын. О себе же она говорила прежде всего как о литературном критике. Этот выбор профессии был сделан ещё на школьной скамье в сталинские времена, что можно счесть смесью наивности и безумия. Но ещё в школьные годы, вспоминала Роднянская, у неё как у читателя возникала потребность выразить словесно то, что она извлекала из прочитанного произведения. Уже при написании первой новомирской статьи она стремилась выявить верность художника своей личной правде. Поскольку тогда, в 1962 году, снятие фальшивой позолоты было уделом либеральной критики, Роднянскую записали в этот «лагерь», что было справедливо лишь отчасти, потому что её мировоззрение было сложнее. При общении с произведением, по признанию лауреата, главным для неё оставалось переживание текста как загадки — как в статьях о современной литературе, так и при создании работ о классиках. Свои труды лауреат относит по преимуществу к литературной критике, а не к собственно филологии. Чувство целокупной правды не может не быть оскорблено односторонней пристрастностью. В заключение И.Б. Роднянская попросила считать её слова «посильным отчётом» о пройденном ею пути и ещё раз поблагодарила членов жюри и всех пришедших на церемонию вручения премии.

Честь и вкус имею

(Российская газета. 2014. 28 апреля. URL: http://www.rg.ru/2014/04/28/basinskij.html)

В этом году литературная премия имени Александра Солженицына была присуждена критику Ирине Роднянской. Церемония вручения премии состоялась на прошлой неделе в Доме Русского зарубежья в Москве. Как положено, согласно уставу премии, лауреат выступала со своей речью, а члены жюри и гости церемонии говорили о ней.

И вот в выступлении другого литературного критика Андрея Немзера вдруг прозвучала мысль, которая никогда раньше не приходила мне в голову, да и сейчас, по правде говоря, вызвала сомнение. То, что для литературного (и любого) критика очень важной категорией является честь, — это понятно. Критик ангажированный или критик попросту купленный — такой же нонсенс, как ангажированный или купленный, допустим, врач-диагност. Вот представьте себе, что вам удалось купить или чем-то «заинтересовать» врача-диагноста, и вместо объективного диагноза (может быть, неприятного) он вешает вам разноцветную и очень приятную лапшу на уши. Или что такое купленный, скажем, минер? «По этому полю можно ходить?» «За те деньги, которые вы мне заплатили, вы можете ходить где вам угодно!» Через минуту раздается взрыв.

Сравнение, конечно, грубое, но оправданное. Однажды, когда я еще работал обозревателем «Литературной газеты», мне всерьез пришлось объяснять одному человеку, почему я не могу за деньги написать о книжке его босса хвалебной рецензии. Мне не хотелось его обижать, кричать «пошел вон» и прочее. Я пытался ему втолковать, что работа критика предполагает доверие к его репутации и что эта репутация тяжело приобретается и легко теряется. И мне показалось, что в конце разговора он что-то понял.

Но вот вкус… Очевидно, что это тоже необходимая категория критики. Критик без вкуса все равно что музыкант без слуха. Но как вкус может быть связан с честью? Честь — категория определенная, а кто может определить наличие вкуса?

О вкусах не спорят. Тем не менее Немзер настаивал, что между честью и вкусом критика существует прямая связь. И я вдруг подумал: а чем мы тут занимаемся? Кругом полыхает, общество раскалено, родина в опасности, а мы в уютном Доме Русского зарубежья говорим о каких-то вещах, не имеющих к этому отношения, чествуем человека, главная заслуга которого, по определению премиального жюри, «преданное служение отечественной словесности в ее поисках красоты и правды». Зачем это, кому это нужно?

Ирина Роднянская как-то сказала о себе: «Единственным интересом и задачей того, что я писала, было открывать истинную красоту и, значит, правду в свежих произведениях словесности, выделяя их из среды тех, что блещут ложными красотами и вольно или невольно лгут против истины, эстетической, жизненной и духовной». Это ее заявление можно посчитать и скромным и нескромным. Но в нем сформулирована суть ремесла критика, ремесла, кстати, настолько редкого, что на десяток крупных писателей вряд ли найдется хотя бы один выдающийся критик. Далеко не каждое литературное поколение порождает своего крупного критика. Как правило для этого требуется целая эпоха, как это было в классическом случае с Виссарионом Белинским. И в то же время без своего критика литературная эпоха всегда бывает неполной, ущербной. Ирина Роднянская — выдающийся критик, как минимум, эпохи 90-х годов ХХ века. Это много или мало? Это очень много, потому что это была одна из сложнейших эпох в русской литературе. Эпоха распада, катастрофы сознания и в то же время обретения новых смыслов. Без Ирины Роднянской эта эпоха уже не представима. Кстати, это прекрасно понимал сам Солженицын, выделявший ее среди критиков того времени. Но она и сегодня, когда время сильно изменилось, продолжает служить критике. Именно служить в самом точном значении этого слова.

Но вернемся к чести и вкусу. Что стоила бы честь Белинского, если бы однажды он не обратил внимание всей читающей публики на то, что Бенедиктов — не великий поэт? Случай опять-таки классический, мы его еще со школы помним. Между тем у Белинского не было никаких объективных оснований на свое утверждение. Только вкус. И сегодня, читая Бенедиктова, весьма и весьма недурного стихотворца и даже в чем-то несомненного новатора для своего времени, убеждаешься в том, что проблема Бенедиктова только в одном: любить его стихи можно… не обладая вкусом к поэзии. Слухом на поэзию.

Или вот другой случай. Кто первым назвал «Войну и мир» великим произведением? Критик Николай Страхов. И знаете, его ведь тогда в печати осмеяли. Всего лишь за слова: «Война и мир» — произведение гениальное», — напечатанные в журнале в 1869 году, в год окончания романа. В газете «Петербургский листок» язвительно замечали: «Гением признает графа Толстого один только Страхов», — а в «Петербургской газете» писали, что над такими критиками «можно порой посмеяться, когда они измыслят что-нибудь особенно дикое, вроде, например, заявления о мировом значении романов графа Льва Толстого». То, что всему миру сегодня очевидно, было понятно всем далеко не всегда. И ведь не то, что какая-то глупая публика этого не понимала. Этого не понимали, например, Тургенев и Достоевский. А Страхов понимал. И оказывается, что как кто-то должен однажды сказать, что Земля вертится, так и кто-то должен однажды заявить, что «Война и мир» — произведение гениальное.

А зачем? Все равно ведь потом поймут. А зачем говорить, что Земля вертится? Но если для второго утверждения требуются только знания и честь ученого, то для первого еще и вкус. Странная, трудно уловимая категория, что-то из кулинарной области. Но без нее честь критика ничего не стоит. Как чемодан без ручки. Бесполезная, бессмысленная вещь. Так что получается, что Немзер был прав. С чем я его и поздравляю. Кстати, одна из необходимых граней чести критика — это признавать правоту своих коллег.

Ирине Роднянской вручена сегодня

Литературная премия Александра Солженицына

(Россия К. 2014. 24 апреля. URL: http://tvkultura.ru/article/show/article_id/111227)

Премия Александра Солженицына — особая награда. Ее дают не за отдельную книгу, не за конкретный проект. Премию вручают за совокупные заслуги на литературном поприще. Формулу работы когда-то определил сам Александр Исаевич — не пропустить достойных, не наградить пустых. Рассказывают «Новости культуры».

Литературная премия Александра Солженицына вручается не только поэтам и писателям. Ее присуждают критикам, литературоведам, историкам, философам. Никаких формальных ограничений по теме и стилю. Принцип выбора — работа лауреата должна способствовать самопознанию читателя — и продолжать традиции русской классики.

Еще одно обстоятельство — победитель должен быть достоин имени Солженицына. Премия ежегодная, ее учредил сам писатель. В этом году ее вручают в 17 й раз и шестой — без Александра Исаевича. Лауреат этого года — Ирина Роднянская.

«Без… Но это не значит, что без его участия, — говорит президент фонда Солженицына Наталья Солженицына. — Потому что жюри хорошо знало, о том жгучем, постоянном, высоком интересе, который Александр Исаевич испытывал к работам Ирины Бенционовны и какая высочайшая оценка из его уст этим работам звучала. Так что он как бы присутствовал среди нас и можно считать, что под дипломом, где мы все расписываемся его подпить не виртуальная, а реальная».

Ирина Роднянская — многогранный автор: литературовед, критик, популяризатор философский знаний. Члены жюри отмечают: ей близок и язык нового поколения — и традиционные ценности. Редкая черта — она стремится быть понятной широкому читателю.

«Я считаю, что в 90-е годы Ирина Бенционовна была главным литературным критиком и фигурой номер один в критике, по моему ощущению, — отмечает член жюри премии Солженицына Павел Басинский. — Ее статьи в “Новом мире” — каждая статья — вызывали отклики и обращали на себя внимание. Она может быть единственная пыталась в целом понять очень сложный литературный процесс 90-х». Для Ирины Роднянской сегодня непростой день. Она не любит публичности, не читает лекций, выступление перед залом для нее — испытание. Но премия с именем Александра Солженицына — компенсирует волнение.

«Его имя для меня было маяком во время коммунистического режима, — говорит Ирина Роднянская. — Мы читали — я сейчас рассказывала — мы читали абсолютно все: и то, что было здесь в самиздате, и тамиздате и любым способом приходило из Швейцарии или из Вермонта. И мы ориентировались — свои взгляды, свои убеждения и свои вкусы даже — на то, что говорил Александр Исаевич».

Традиционно издается отдельная книга с сочинением каждого лауреата. Скоро выйдет и том с текстами Роднянской. Ее состав определит сам автор.

Когда развиднеется

Сегодня премией Александра Солженицына наградят критика и филолога

Ирину Роднянскую

(Российская газета. 2014. 24 апреля. URL: http://www.rg.ru/2014/04/24/rodnyanskaya.html)

Сегодня в Доме русского зарубежья в Москве состоится церемония вручения премии Александра Солженицына. В этом году ее лауреатом стала известный литературный критик и филолог Ирина Роднянская «за преданное служение отечественной словесности в ее поисках красоты и правды; за требовательное и отзывчивое внимание к движению общественной мысли на фоне времени».

Ирина Бенционовна, в откликах на присуждение вам литературной премии Александра Солженицына нашлось место для пессимистичной оценки современной критики. Так, Майя Кучерская назвала Ваши статьи «живым обличением крикливой поверхностности» книжных обозревателей. Разделяете ли Вы этот пессимизм и считаете ли себя представителем уходящей традиции?

Ирина Роднянская: Раздражение по поводу «легких жанров», по-моему, преувеличено. Да, аудитория той критики, какой мне еще в 8 м классе захотелось заниматься, сокращается — вместе с сокращением круга читателей толстых журналов и тематических сборников. Когда наступила новая эпоха коммуникации и жизнь ускорилась, стало удобнее и даже нужнее сообщать о книгах в том жанре, который в XIX веке традиционные журналы задвигали куда-то в третью позицию. Вот и в «Новом мире» сложилась рубрика из десяти коротких рецензий — у меня таких написано сто. Оказалось, что это очень заманчивый жанр. Здесь надо, чтобы тебе заранее верили, потому что на аргументацию места не отпущено; ты должен образно внушить свое впечатление — чтобы рецензия «цепляла».

Тем не менее, мне кажется, что критика, которая аргументированно делится своим пониманием авторского замысла и места книги в общем процессе, в большом контексте, вовсе не умрет. Может быть, трудность в том, что такой критикой заниматься большинству нашего цеха просто лень — то есть не достает не спроса, а кадров. К этому делу нужно особое тяготение. Желание представлять читателю свое мнение именно таким, развернутым, способом — у меня не ушло.

В последних по времени статьях ваши оценки резко расходятся с мнением большинства критиков. Например, вы углубляетесь в нравственно-философский подтекст антиутопии Пелевина «S.N.U.F.F.» и спорите с рецензентами, не нашедшими вертикального измерения в романе Данилова «Горизонтальное положение». Почему так происходит — пресловутый «сбой оптики», критики не видят эти произведения в «большом контексте»?

Ирина Роднянская: Если есть мой «сбой оптики» или моя заслуга, как угодно, относительно Пелевина — так это то, что я (как и немалое число других) считаю его настоящим философским умом. Мне нравится разбираться в его мыслительном лабиринте, который он умеет воплотить в воображаемые артефакты, — чем и хорош. В отличие от Сорокина, нынче претендующего на роль гуру. Бог ему дал отличное перо стилизатора, при ограниченности мысли и фантазии. Не в силах я читать, к примеру, про лошадей величиной с дом — это отсутствие воображения. Меня как-то уверяли, что он уже не тот, за кем, скажем, «Месяц в Дахау», — прочтите, мол, «Лед», — я прочла, и мне показалось это плоско по мысли и убого по реализации воображаемого мира… Популярный этот писатель очень ловко вычисляет заказ интеллектуального слоя. Ради этого он ушел от чистых гротесков, где был нарочито ужасен и отвратителен, но — независим. И когда теперь пишут: «Пелевин, Сорокин» через запятую, думаю, что это ненадолго. Потому что даже Пушкин Теплякова писал через запятую с Тютчевым. И А.К. Толстой, скептически отзываясь о «натуральной школе», той же запятой соединял Писемского с Достоевским. Потом все становится на свои места.

Пелевин, возможно, слишком бежит за сроками, которые ставятся издателем. Мне не понравилась его последняя книга «Бэтман Аполло». Хотя там любопытная пародия на «атлантистов»… Ее не заметили, как вообще не замечают его философии, его историософии, его политологии. Что же касается романа «S.N.U.F.F.», то едва ли не каждый месяц сбывается какое-нибудь пророчество из него.

Вы даже предположили в Пелевине постхристианского писателя…

Ирина Роднянская: Нет, что вы, я его не считаю ни недо-, ни пост-христианином, он буддист, относящийся к христианству иной раз язвительно. Просто меня поразило, как в концовке романа он вдруг перешел на язык Библии — его туда повело. Иное дело — Дмитрий Данилов. Вот уж, кажется, постмодернист, авангардист по своему письму, которое меня, надо признаться, завораживает, но — какая это замечательная христианская книга! Читая, я чувствовала, что со мной говорит брат по вере. Хотя он сам в интервью рекомендует себя свободным художником. Таков он и есть, но от жизненного угла зрения не отделаешься. Меня к подробной статье о нем подтолкнуло ощущение, что мне даже практически хочется следовать за его ориентацией в мире, — притом, что она представлена таким необычным образом. А вот, в «Лавре» Водолазкина я этого не вижу. Внешне — книга умилительно христианская, вызывающая восторг у батюшек. Но приглядишься — сказочное царство, где нет напряжения, вносимого христианской парадоксальностью. Скорее, это стилизация, которая включает разнородные мотивы, даже «Дафниса и Хлою» и античные романы с их авантюрными путешествиями и морскими пиратами, ну и нравы юродивых — по классической работе А.М. Панченко. Добродетельная сказка, удовлетворяющая поверхностный спрос на веру чисто тематически. А ведь когда есть одушевление верой, можно писать о чем угодно — оно все равно скажется.

Вы написали масштабное критическое исследование актуальной духовной поэзии — определив ее как поэзию духовной тревоги, творчество «в Присутствии». Видите ли вы сейчас похожее явление в прозе?

Ирина Роднянская: В отличие от поэзии, где эта тема тоже не магистральная — Сергей Бочаров, филолог, заметил мне, что я фактически «собрала» все это как направление, — но там было много состоявшегося, из чего собирать, — с прозой мне пришлось бы трудней, и оценки были бы жестче. Поэзия, например, Олеси Николаевой, дала мне для понимания нравственного богословия больше, чем ее проза. Ценю редкие удачи — скажем, А. Понизовского, М. Осипова, Н. Байтова — в этой сфере. Но в целом в нашей «христианской прозе» нет того, что меня так увлекало в классике ХХ века: у Бёлля, Грэма Грина, Мориака. Сюда же моя любимица — Фланнери О’Коннор, американская южанка-католичка. Это мои учителя христианства в прозе. Сегодня чрезвычайно приятно иной раз находить этот дух там, где его и не ждешь.

Сочетание христианского взгляда с филологичностью — отличительная особенность вашей критики. Есть ли у Вас единомышленники?

Ирина Роднянская: Никакую тенденциозность в критике я не считаю достоинством. И сама не задаюсь специальной задачей. Но я уже все-таки полвека в Церкви, и эти убеждения во мне засели достаточно глубоко, так что, когда я чувствую, что кто-то их разделяет или, наоборот, оскорбляет, для меня возникает здесь отметина. Из сомышленников могу назвать Евгения Ермолина; особо близки Сергей Бочаров и Ирина Сурат, но это филологи — иная специализация. Но и чисто позитивистское рассмотрение текста, без восхождения к духу автора, меня не привлекает, мне надо знать, к чему же привело предпринятое описание, дескрипция. Есть, впрочем, один дебютант, Алексей Конаков, за которым слежу, он пока не выходит за описательные рамки, но у него замечательный филологический слух, который, мне кажется, уведет его из ограды «позитивизма».

Тема постцивилизации, завершения культурного эона — одна из главных в Вашей критике. Считаете ли Вы, что сейчас все еще длится кризисное время культуры или уже есть признаки ее обновления?

Ирина Роднянская: Так всегда бывает: сначала кризис наступает в искусстве, а потом приходит кризис социально-политический, причем всеобщий. Так было с настроениями fin de siècle, косвенно, но ощутимо предвещавшими Первую мировую войну. И с авангардом, который духовно шел впереди революций и тоталитарных режимов ХХ века. Вот и сейчас мировой культурный кризис предвещает реальную смену эпохи. В связи с новейшими событиями я остро почувствовала отдельность — к худу, к добру ли — России как европейской страны, но из прошлого по отношению к Европе нынешней. Непредвзятое возвращение к дилемме «Россия и Европа» дал Антон Понизовский в романе «Обращение в слух», к сожалению, не вызвавшему у критиков энтузиазма. Боюсь, из-за того, что читать его аудиограммы из российской жизни трудно, мучительно. (Я коротко написала о романе во 2 м номере «Дружбы народов» за этот год и не буду повторяться)… Мы, конечно, культурно остаемся европейской страной — евразийский проект пугающ, а главное, бесплоден. Но мы — из той Европы, которую любили Пушкин, Достоевский, Тургенев, а теперь у нас рвутся узы с Европой, отталкивающейся от своего прошлого, и я побаиваюсь ее и укрываюсь от нее в России, какова бы та ни была. Возвращаясь к заданному вопросу: пока слово «пост»— в применении к искусству остается в силе. Это тоже предвестие общемировых реальных перемен. Когда событийный горизонт развиднеется, тогда, может быть, явятся образцы культурно-художественного обновления. Сейчас в дефиците то, что может по-настоящему взволновать, а не стать лишь предметом анализа, учета тенденций. Можно и даже модно в критике идти по пути социологическому, и эти методы дадут некий научный эффект. Но если говорить о критике как о занятии собственно литературном и литературу читательски переживающем — пока в этом русле довольствоваться приходится немногим.

Досье «РГ»

Ирина Бенционовна Роднянская родилась 21 февраля 1935 года в Харькове в семье врача-эндокринолога и преподавательницы вокала. 1956 году закончила Московский библиотечный институт (ныне Институт культуры). В этом же году случился ее дебют как критика — «Литературная газета» опубликовала ее рецензию на повесть Сергея Залыгина «Свидетели». После окончания института со специальностью «библиотекарь-библиограф» работала в городе Сталинске, затем в Москве — сотрудником-референтом Института научной информации АН СССР. В 1987 году стала сотрудником отдела поэзии журнала «Новый мир», с 1988 по 2008 годы руководила отделом критики этого журнала. В настоящее время сотрудничает с редакцией энциклопедического словаря «Русские писатели. 1800–1917» в качестве автора и редактора.