Павел Спиваковский. «Современность — только плёнка на времени». Начало Первой мировой войны в «Августе Четырнадцатого» А.И. Солженицына. Лекция первая

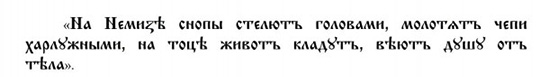

Итак, сегодня мы поговорим об изображении начала Первой мировой войны в «Августе Четырнадцатого», первом Узле эпопеи Александра Солженицына «Красное Колесо». Это будет миницикл из двух лекций, и называется он «Современность — только плёнка на времени». Откуда такое название? В «Октябре Шестнадцатого», втором Узле эпопеи, один из персонажей, философ Варсонофьев, размышляет об изменении своих взглядов и о сущности того, что мы называем временем и историей: «Всего удивительнее в нас, как мы бываем искренни на разных поворотах нашей жизни — и как почти нацело это потом всё в нас меняется. Поражает несомненность и предшествующего убеждения, и сменяющего. Так всё повернулось в Варсонофьеве, да и не вовсе медленно: зачем он тогда так страстно бился? Всё было не то. Суетливый, самодовольный Союз Освобождения — как стая крупных глупых птиц, дружно хлопающих крыльями. Нетерпеливая тщета: хотели поворачивать ход такого корабля, не доникнув до его сущности. А ход — непостижим нашим умам, и мы имеем право только на малые, на малые тяги. Без рывков. Пять десятков? шесть десятков? семь десятков лет? надо прожить, чтобы понять, что жизнь общества не сводится к политике и не исчерпывается государственным строем. Время, в котором мы живём, имеет бездонную глубину. Современность — только плёнка на времени». Эти слова Варсонофьева важно помнить, когда мы обращаемся к репрезентации истории в творчестве Александра Солженицына. Собственно, к истории писатель обращался постоянно, можно сказать, что все его произведения так или иначе складываются в изображение русской истории XX столетия, это некое художественное суммирование. В частности, возникает у него и тема начала Первой мировой войны. Но почему вообще эта тема важна? Дело в том, что центральным художественным текстом солженицынского творчества является эпопея «Красное Колесо». Это огромное произведение, 10 томов. Это главное и, видимо, самое совершенное в художественном плане из того, что им написано. Первый Узел «Красного Колеса», «Август Четырнадцатого», как раз во многом и посвящён началу Первой мировой войны. Когда он был впервые опубликован, один из крупнейших русских филологов XX век, Роман Осипович Якобсон, написал очень интересные «Заметки об “Августе Четырнадцатого”». И вот, в частности, что он там говорит: «Солженицын является первым современным русским романистом, оригинальным и великим. Его книги, и особенно “Август Четырнадцатого”, представляют собой беспрецедентный творческий сплав всеобъемлющей эпопеи (с трагическим катарсисом) и скрытой проповеди. Своеобразие онтологической временной перспективы расширяет все три составные части этого последнего романа, усиливает его напряжённость и новизну и сбивает с толку ленивого читателя. Величие Солженицына — главная причина <…> клеветнических памфлетов, состряпанных его соотечественниками здесь, в Америке. Ещё недавно мы возмущались придирчивыми и безвкусными списками воображаемых анахронизмов и языковых просчётов, злобно раскапываемых в новой книге этого грандиозного мастера слова и точного портретиста». Итак, «Август Четырнадцатого», первый Узел «Красного Колеса». Солженицын задумал создать эпопею о революции 1917 года очень давно. Первые главы, написанные им, относятся ни много ни мало к 1937 году. Тогда, ещё будучи подверженным влиянию марксистской идеологии, юный Александр Солженицын совсем по-другому воспринимал революцию. Он пишет первые главы о Первой мировой войне, поскольку уже в то время понимает, что повествование о революции невозможно без этой чрезвычайно важной предыстории. И он задумывает описать Самсоновскую катастрофу в начале Первой мировой. Как потом говорил Солженицын уже в зрелом возрасте, написано это было по стилю совершенно беспомощно, детское всё-таки во многом сочинение, но композиция выстроена правильно. Далее уже совершенно в другую эпоху, в середине 1960-х годов он собирается взяться за эту эпопею, собирает материалы и в 1969 году начинает её писать. Но зачем Солженицыну понадобился «принцип Узлов»? Дело в том, что писатель был убеждён, что подробное, детальное описание событий необходимо. Плотность изображения фактического материала должна быть очень высокой, иначе возникнет субъективная, произвольная выборка, а субъективный подбор фактов не будет ни доказателен, ни убедителен, то есть получится нечто несерьёзное. Однако при плотном отображении событийного ряда возникает проблема: как нам охватить огромные временные периоды? Это оказывается почти невозможно, человеческих сил точно не хватит, для того чтобы описать плотно, детально, все события с 1914 года по 1918-й. И вот тогда Солженицын изобретает «принцип Узлов». Он заимствует его из математики (ведь по образованию Солженицын — математик, здесь это существенно). А что делают математики, когда перед ними возникает задача при помощи математических формул описать какую-то сложную кривую. Допустим, у нас какая-то ломаная сложная линия: как её формализовать? Её делят на кусочки, и какой-то маленький кусочек может совпасть с прямой, какой-то — с окружностью, то есть с чем-то регулярным, с тем, что можно легко описать при помощи математической формулы. А точки перехода от одной «тенденции» к другой называют узловыми точками, и эти самые узловые точки и образуют Узлы, которые являются частями «Красного Колеса». В эпопее четыре Узла: «Август Четырнадцатого», «Октябрь Шестнадцатого», «Март Семнадцатого» и последний, четвёртый Узел, «Апрель Семнадцатого». Очень любопытно то, что принцип изображения узловых точек практически совпадает с тем, о чём писал Ю.М. Лотман. У него есть замечательная статья, она, в частности, входит в его книгу «Внутри мыслящих миров» и в книгу «Семиосфера». Статья называется «Исторические закономерности и структура текста». В ней Лотман во многом опирается на идеи Ильи Пригожина, который занимался динамическими процессами на физическом, химическом и биологическом уровнях. И вот Лотман задаётся вопросом: верно ли очень популярное на уровне массовой культуры утверждение, что история не терпит сослагательного наклонения? В какой мере это вообще верно? Учёный приходит к выводу, что оно верно, но при одном важном условии: если мы смотрим на исторические события ретроспективно, то есть из настоящего — в прошлое. Ведь прошлое не может быть изменено: что случилось, то случилось, следовательно, это уже нечто «фатальное», и сослагательное наклонение теряет смысл. Ну, хорошо, а что будет, если мы какой-нибудь фильм захотим посмотреть в обратном порядке? Если у нас есть хороший плеер, он вполне может быть запущен «задом наперёд». Мы сначала видим финальные события, потом постепенно движемся назад, и каждое новое событие в этом художественно-кинематографическом прошлом воспринимается нами как фатально неизбежное, потому что без него не будет того, что мы уже посмотрели, что будет в конце фильма. Но это только если мы смотрим фильм задом наперёд. А если же мы смотрим его в «нормальном» порядке, то получается нечто совершенно иное. Оказывается, что каждое из событий имеет альтернативные варианты. Да, они не совершены, эти события не случились, но, тем не менее в какие-то моменты альтернативные варианты существовали, они были вполне возможны. Да, герой выбрал то-то, пошёл туда-то, сделал то-то, а мог бы и по-другому. Никакого детерминирующего фактора здесь нет, выбор был в тот момент возможен, хотя с точки зрения финальных событий фильма всё свершившееся неизбежно, без него не будет финала. Это означает, что о детерминированности событий можно говорить лишь если мы смотрим из настоящего в прошлое. Если же мы исторические события рассматриваем с точки зрения их современников, с точки зрения того момента, когда это происходило, то выбор был и альтернативных вариантов было много. Да, было выбрано нечто, что потом предопределило дальнейшие события, но можно было выбрать и по-другому, тут нет никакого фатализма. И Лотман считает нужным рассматривать историю именно так, это очень ценный взгляд, с его точки зрения. Аналогично исторические события рассматривает и Солженицын. Более того, Лотман пишет о том, что в истории существуют моменты инерционного движения, когда события развиваются уже в каком-то определённом направлении, когда есть какие-то детерминирующие факторы, и движение в этом направлении для современников кажется достаточно фатальным: так сложилось, по-другому сейчас быть не может, существуют какие-то факторы, которые мешают развитию в другом направлении. Но время от времени в историческом процессе возникают иные ситуации. Действие детерминирующих факторов прерывается, и возникает возможность непредсказуемого, возможность быстрого выбора, от которого очень многое зависит. Лотман вслед за Пригожиным называет такого рода ситуации точками бифуркации (от латинского bifurcus — двузубый, раздвоенный) в знак того, что эти точки связаны с альтернативными положениями кривой. Это значит, что сдвинуться можно в одну сторону, а можно — в другую или в несколько разных. Более того, в своей статье Лотман называет эти точки бифуркации «узлами». Едва ли тут есть какое-то влияние Солженицына на Лотмана или Лотмана на Солженицына: учёный параллельно с писателем фактически приходят к одним и тем же выводам и даже используют схожую терминологию. Этот выбор узловых точек оказывается действительно очень значимым, и вот это такого рода внимание к важным выборам, к моментам выбора, когда, как говорил Солженицын, «история поворачивает или решает». Естественно, решают какие-то люди: Солженицын отнюдь не солидаризируется с толстовской точкой зрения, о том, что якобы от личности в истории ничего не зависит, он как раз считает, что очень многое зависит, но не всегда. Например, бывают такие ситуации, когда, массовые движения делают невозможным противоборство каких-то даже выдающихся людей: они оказываются парализованными тем, что заведомо сильнее их, так тоже бывает. Итак, что делает Солженицын? Он выбирает для Узлов какие-то небольшие временные отрезки, обычно недели две, и описывает их очень подробно. Далее — перерыв, а потом — другой Узел. А между этими Узлами читатель может как-то домысливать ситуацию. Мы соприкасаемся с моментами, когда можно описать сам момент перехода, то есть таким образом мы можем вглядеться в сам этот процесс. Теперь несколько слов об изображении истории у Солженицына. Писатель стремился к максимально точному воссозданию исторических событий, детально точному, необыкновенно скрупулёзному по меркам художественной литературы, можно сказать, даже невиданному. В связи с этим можно вспомнить и свидетельство Сергея Залыгина, который приводил слова немецкого историка, шесть лет изучавшего в архивах материалы, связанные с «Красным Колесом», пытающегося найти там ошибки и не нашедшего ни одной. Казалось бы, в таких больших эпических произведениях ошибки найти очень легко: как известно, в «Войне и мире» их довольно много, но Солженицын работал историческими материалами необыкновенно аккуратно, собрал горы архивных материалов, все воспоминания, все книги, которые были написаны, в частности, о Первой мировой (и по-английски, и на других языках), у него были собраны на микрофильмах все газеты того времени и т.д. Из-за того что он оказался в изгнании, перед ним были открыты все зарубежные архивы, не доступные в СССР, в первую очередь, конечно, американские, потому что он жил в США, в штате Вермонт. И все эти архивные материалы на микроплёнках были у него дома, под рукой, всё это он тщательнейшим образом сортировал и изучал, прежде чем использовать. И результат — необыкновенная для художественного произведения точность. Показательны в этом смысле слова знаменитого американского историка Ричарда Пайпса, который отнюдь не любил Солженицына и не был поклонником его взглядов. Тем не менее Пайпс — мне известно такое свидетельство — говорил своим студентам: если вы хотите узнать подлинную и точную историю начала русско-германской войны, читайте «Август Четырнадцатого». То есть он, историк очень высокого класса, советовал своим студентам изучать художественное произведение, для того чтобы лучше понять, историю этого периода. Такое отношение — большая редкость, потому что историки, как правило, не жалуют писателей, которые слишком любят выдумывать, в данном же случае совершенно иная ситуация. Итак, Первая мировая в «Августе Четырнадцатого». Повествование начинается с того, что один из героев, Саня Лаженицын (его прототип — отец писателя Исаакий Солженицын) едет добровольцем на войну. Студент филологического факультета Московского университета собирается стать добровольцем, потому что ему, как он говорит, «Россию жалко»… Начинается повествование очень медленно. Это сделано специально, чтобы можно было ощутить медлительность предвоенной жизни, этот остаточный XIX век, которого больше не будет уже никогда. Дальше жизнь будет ускоряться, а с началом революции возникнет калейдоскопическое «мелькание» образов в чисто модернистском духе. Важно вспомнить и о вступлении России в Первую мировую войну. Кратко об этом говорится в конце «Августа Четырнадцатого»: описывается, как колеблющийся Николай II принимает решение, воевать или не воевать. Николай очень переживает, что рядом с ним нет Столыпина, который мог бы дать ему хороший совет, и даже Распутин — крайне сомнительная фигура — выступает против вступления в эту войну, однако дело в том, что у России были очень серьёзные договоры с Англией и Францией и, согласно эти договорам, Николай II должен был поддержать союзников, вступив в военное столкновение с Германией. Солженицын воспринимает этот шаг чрезвычайно негативно. Дело в том, что простому народу эта война была чужда, непонятна. Вот если бы, допустим, немцы сами напали на Россию, тогда простым людям это было бы намного понятнее: война была бы отечественной, защищали бы свою страну, это совсем другая ситуация. А так неизвестно из-за чего большое количество людей отправляется воевать, и что из этого выйдет, неясно… А когда русские войска входят в Восточную Пруссию, происходит солнечное затмение. Первое упоминание о нём мы возникает тогда, когда Ирина Томчак (её прототип — Ирина Щербак, тётка самого писателя) разговаривает с Ксенией (её прототип — Таисия Щербак, мать Александра Солженицына). «— Я только хотела сказать, — как можно уступчивее вывела Ирина, — что мы очень легко смеёмся, нам всё смешно. Висит в небе комета с двумя хвостами — смешно. В пятницу было затмение солнечное — смешно. А уж Ксенья вовсе не спорить хотела, сердитость её как нанеслась, так и унеслась. Она жмурилась на лиственно-солнечный потолок: — Ну, правда же… Есть астрономия… — Да астрономия пусть как угодно, — стояла Оря спокойно на своём. — А вот шёл князь Игорь в поход — солнечное затмение. В Куликовскую битву — солнечное затмение. В разгар Северной войны — солнечное затмение. Как военное испытание России — так солнечное затмение. Она — загадочное любила в жизни». Здесь впервые возникает параллель со «Словом о полку Игореве». Как нам отнестись к этим словам Ирины? Текст может быть понят по-разному. Она человек весьма консервативно настроенный, поэтому, хотя и признаёт, что существует астрономия, для неё это несущественно. Солнечные затмения Ирина воспринимает как знамения… Однако можно воспринимать эти же затмения и как «естественные» события, описываемые астрономией. Так или иначе возможная символическая значимость случившегося актуализируется. А дальше мы видим русскую армию, которая идёт по Восточной Пруссии, и армией этой командует генерал Самсонов. Организовано передвижение плохо, обстановка в армии чрезвычайно архаическая, много неразберихи. Ставка верховного главнокомандования ведёт себя чрезвычайно безответственно, но гораздо интереснее особая психология, которая обнаруживается не только у солдат, но и у офицеров. Вот небольшой пример: «Пока переработали в распоряжения корпусам — была уже ночь поздняя, телефон-телеграф куда не работал, куда и не было. Чтобы не задержать утренние марши корпусов, в те штабы послали распоряжения — искровыми. Незашифрованными. Не должны были немцы перехватить — не могли ж они подслушивать всю ночь, не спамши». Такое милое и простецкое, сугубо народное «не спамши»: не станут же они… Итак, среди ночи послали незашифрованные искровые сообщения (это примитивный беспроволочный телеграф). Однако потом мы узнáем, что на самом деле немцы весьма эффективно прослушивали эфир. У них было посменное дежурство: сменились, и теперь слушают другие. У немцев используется подход для того времени вполне современный, в то время как в русской армии очень многое устроено патриархально, наивно, на простецкий лад. А потом генерал Франсуа (немецкий генерал французского происхождения) гадает: что же это такое? Он никак не может понять, что означают эти незашифрованные искровки. Военная хитрость? Русские, вероятно, хотят нас куда-то заманить? А что это нечто простецкое и наивное, ему, переполненному знаниями о «правильной» военной стратегии, в голову просто не приходит: так не бывает! А ещё он задумывается: каков план ведения военных действий русских? Складывается впечатление, что никакого плана нет вообще, но должен же у них быть хоть какой-то план… А на самом деле, велели армии Самсонова войти в Восточную Пруссию, вот она и входит. Правда, есть в русской армии и очень толковые офицеры, например, полковник Воротынцев (это вымышленный персонаж), и он отлично понимает уязвимость русской армии: «Он ехал и ехал ночной дорогой. Крепкими перебористыми ногами своего жеребца отмерял, перещупывал эти безконечные вёрсты между штабом армии и корпусами, эти страшные шесть дневных переходов. Нет, так не воюют! Воевали, но больше так не дадут… И — противника нет, провалился! Да! — кольнуло — и эти незашифрованные искровки! Как можно было посылать?! Уж лучше б и средства такого не было вовсе, чем в руки нашим нерадивым. Далеко обогнавши всадников с их аллюрами — в неразборную тьму чужой стороны беззащитными невидимыми искорками утекала на обокрад сила Второй русской армии». Воротынцев — офицер для того времени современный, он понимает, что по-старому, методами XIX столетия, воевать уже совершенно невозможно. Но не такова обстановка в армии. Воротынцев, в общем-то, оказывается белой вороной, и то, чего он хочет, едва ли воплотимо в окружающей его ситуации. Итак, русские войска входят в Восточную Пруссию и тут выясняется, что там никого нет. То есть нет не только немецких войск, там нет вообще никакого населения. Оно полностью эвакуировано. Немцы очень аккуратны, и они в точности совершили то, что им предписывали их власти. А вот что всё это значит и как себя вести в такой ситуации, никто, в общем-то, не понимает. Вот мы видим Ярослава Харитонова, молодого офицера, который идёт с частями русской армии. Его впечатления: «Второй офицер их батальона, штабс-капитан Грохолец, с острыми дуговыми наверх усами, маленький, а чёткий, весь военная косточка (Ярослав старался ему подражать), — сам, от смеху давясь, кричал на колонну: “Эй, шествие богомольцев! В Иерусалим собрались?” И до чего ж метко было крикнуто, смеялся Ярослав, только военный глаз может так подметить! Запасные тяготились винтовкой как лишней тяжёлой палкой нацепленной, и новыми твёрдыми сапогами тяготились и, невдогляд офицерам, стягивали их, перекидывали верёвочкой через плечо, а топали босиком». Этим солдатам регулярной армии мешают военные сапоги… Им босиком ходить сподручно, по-деревенски, а в сапогах очень неудобно. Вот на верёвочку, по-деревенски, в самый раз: тяжесть небольшая, а сил хватает. То есть степень цивилизованности, в общем, крайне низкая. Сами эти солдаты очень милые, они симпатичные, Солженицын вообще очень любит таких вот простых мужиков. И похожи они — это важно — на «шествие богомольцев», они похожи на пилигримов, который собрались на Святую Землю, в Иерусалим. Но это сейчас они на них похожи… «А 8 августа, на третий день как перешли немецкую границу, было полное солнечное затмение. Об этом был заранее приказ по дивизии, и разъясняли офицеры солдатам: что тут ничего особенного, что так бывает, и только надо будет удерживать лошадей. Как бы ни относиться к солнечному затмению: видеть ли в этом некое знамение или не видеть, даже если не видеть, — несомненно, что для простонародного сознания это именно знамение. У них примерно такое же наивно-простонародное восприятие, как и у русских воинов в XI веке, в эпоху похода князя Игоря. Когда древнерусский человек оказывается свидетелем солнечного затмения, он, как правило, видит в этом крайне дурное предзнаменование. Крестьянская культура, практически не затронутая петровскими преобразованиями, в принципе не слишком отличалась от крестьянской культуры Древней Руси. Это сверхконсервативный тип культуры, связанный с иным ощущением времени, не привычном для городского человека, которому присуще линейное восприятие происходящего (от прошлого к будущему). Для деревенской культуры, напротив, характерно восприятие времени как замкнутого годового цикла, связанного со сменой времён года: сельскохозяйственный годовой круг — это то, что в наибольшей степени значимо для крестьянского сознания. После культурной революции Петра, когда очень резко и внезапно произошла европеизация культуры образованного русского общества, а крестьянская культура не была ими затронута, в России образовались две русские культуры, в частности, об этом интересно писал Михаил Голубков. И эти две русские культуры как бы не замечают друг друга, они существуют как бы параллельно, очень плохо понимая друг друга. Они слишком разные… Поэтому когда к крестьянам обращаются со словами, характерными для речи образованных людей, это либо не воспринимается, либо воспринимается как-то по-особому, часто превратно. И это огромная проблема общероссийского масштаба. У Солженицына отношение к этой крестьянской архаике было двойственным: с одной стороны, он её очень любил, как и вообще всё крестьянское, с другой же стороны, писатель очень остро понимал, что эта архаика гибельна и что так в начале XX столетия жить уже невозможно. Поэтому, допустим, террорист Богров, который убьёт Столыпина, или, Ленин — люди несравненно более современные, чем эти мужики, а в современности мышления большая сила… Именно такие люди могли двигать историю. Последствия общеизвестны. Вот, например, любопытный эпизод. Генерал Франсуа беседует со своим сыном: «— А если русские начнут ночью первые, мой генерал? — спросил сын, ещё записывая при ночном фонарике. Это — на сеннике было, генерал брезговал спать в доме, где похозяйничали русские. Спрятав заведенный будильник под изголовье, он до предела вытянул короткие ноги без сапог, хрустнул костями и с улыбкой зевоты ответил: — Запомни, мальчик: русские никогда не могут сами двинуться раньше обеда». Перед нами сугубо иностранный, слегка презрительный взгляд на Россию. Франсуа считает, что русские в принципе не способны к неожиданным и непредсказуемым действиям, и в данном конкретном случае он оказывается прав. И тут же, по контрасту, возникает официозный псевдофольклор: Запевала: Немец белены объелся, Драться в кулаки полез! Хор: Фу ты, ну ты, фу ты, ну ты, Драться в кулаки полез. Запевала: А ведёт их войско важно К нам усатый Васька-кот! Хор: Фу ты, ну ты, фу ты, ну ты, К нам усатый Васька-кот! Дело в том, что Вильгельм ещё совсем недавно считался добрым другом и России, и лично Николая II. В частности, дружили и армиями, и даже военные части иногда называли в честь немецких коронованных особ. И вдруг резкое изменение политики. В этом песенном тексте ощутимо стеснённое положение пишущего: он должен ругать Вильгельма, но как-то не очень ловко это делать, ведь только что превозносили. И текст получается какой-то нескладно-застенчивый… Ругают, но крайне осторожно, не исключая, что, может быть, мы завтра мы снова станем друзьями. Император Вильгельм становится каким-то анекдотическим Васькой-котом: это даже не враг, а скорее какой-то нелепый чудак. Ну разве похож усатый и преисполненный важности «Васька-кот» на опасного противника? И такой псевдофольклор теперь полагается петь, это тогдашняя, так сказать, пропаганда… А вот другая сценка: полковник Воротынцев с простым солдатом Арсением Благодарёвым во время обстрела с немецкой стороны: «Благодарёв, как давеча в планшетку, совсем не без интереса смотрел на часы полковника. А потом стал сползать вперёд — сползать — ранен?? — нет, на ухо крикнуть: — Как-зна-току!! Воротынцев не понял: что — как знатоку? Дать часы подержать, как знатоку? хвастается, что на часы смотреть тоже знаток? — Как-на-току!! — ещё раз рявкнул Благодарёв, шаля силой лёгких. И ещё не сразу достигло Воротынцева: к а к н а т о к у ! Как колосья, распластанные на току, так и солдаты в окопах притаились и ждут, что расколотят им тела, каждому — его единственное. Гигантские цепы обходили их ряды и вымолачивали зёрнышки для употребления, им неизвестного, — а жертвам солдатским оставалось только ждать своей очереди. И недобитому, и раненому — только ждать своей второй очереди. Правда, чем они эту молотилку выдерживают? — не ревут, не сходят с ума». Плотный артобстрел, когда в любой момент человек может погибнуть, — это очень серьёзная вещь. И ситуация, «как на току», отсылает нас, в частности, к «Слову о полку Игореве»:

Тоже «как на току»… Способы убийства на войне меняются, однако массовое истребление «живой силы» было и в XI веке, есть оно и сейчас. Однако и к этому ужасу русские солдаты привыкают… Мысли полковника Воротынцева: «Ну что ж, начали и привыкать. Это такая форма жизни: жить под молотьбой. Начали привыкать». Стойкость и терпение этих людей необыкновенны. А вот другой эпизод. Он связан с тем, что Солженицын вводит в своё повествование экранные фрагменты. То есть перед нами кинодраматургия, вклинивающаяся в эпос, и у Солженицына такие фрагменты появляются под влиянием американского писателя-модерниста Джона Дос-Пассоса. Когда Солженицына арестовали в 1945 году, он некоторое время находился в тюрьме на Лубянке, и там была неплохая библиотека, существовал абонемент, так что можно было брать книги и читать… И вот там Солженицын прочёл два романа Дос-Пассоса. Позже он заимствует у американского писателя идею монтажа газетных материалов и «экран». Заимствует не буквально: по манере письма и то, и другое, не слишком похоже на Дос-Пассоса. По способу изображения «экран» у Солженицына куда более кинематографичен. Вообще Солженицын говорил, что для него, как для писателя XX века, уже невозможно писать так, как писали в веке XIX. Автор «Красного Колеса» отмечал и то, что на него сильно повлияла проза Цветаевой и Замятина. Замятин был важен для Солженицына прежде всего из-за необыкновенной концентрированности его портретных зарисовок, буквально одним-двумя штрихами. Сверхконцентрация интересует писателя и у Цветаевой, хотя степень концентрации, с точки зрения Солженицына, у неё слишком большая: её стиль надо смягчить. Но в любом случае показателен немалый интерес писателя к модернистской манере письма. Кстати, о модернистской поэтике в «экранах» Солженицына замечательно писал Илья Кукулин, обнаруживший их стилистическую близость к кинопоэтике Сергея Эйзенштейна. Итак, экран. Точнее, перед этим есть ещё маленький кусочек «обычной» прозы: «Тут изумился Благодарёв — через Воротынцева и выше, изумился, как будто в лаптях подошёл, а заместо сарая — дворец. Обернулся и Воротынцев туда — Горит ветряная мельница! Мельница занялась! Это видно хорошо через верхние края окопа — как бы дорожка туда прямая, только застилает дым разрывов, пыль земляная, земляные забросы. и трясётся! — мельница пылает! не разрушена снарядом, а цельно схвачена огнём: и пирамидальное её основание, языки багровые проедают обшивку, а на просторе светлеют, багрянеют». Впечатляет здесь, в частности, и перемещение экрана, постоянно меняющаяся фокализация. «И крылья неподвижные. Огонь быстро бежит по нижним лопастям и от скрестья разбегается по верхним. Огонь так работает: сперва съедает тесовую обшивку, а каркас держится дольше, каркас всё светлей, всё золотистей — а держится! ещё скрепы есть! Огненны все рёбра — и основания, и крыльев! нают медленно, медленно, медленно кружиться! Без ветра, что за чудо? Странным обращением движутся красно-золотистые радиусы из одних рёбер — как катится по воздуху огненное колесо. И — разваливается, разваливается на куски, на огненные обломки». В одном из интервью Солженицына спросили, сознательно ли он выстраивал свои экраны так, чтобы они звучали, как стихотворения в прозе. Писатель согласился, что они и в самом деле похожи, но заметил, что сознательно он к этому не стремился, так получилось само собой. Я бы даже сказал, что это похоже скорее на стихотворения как таковые, и отнюдь не в прозе: это похоже на верлибр. Здесь очень важно деление на строки, часто довольно короткие. Так что, с одной стороны, перед нами кинодраматургия, а с другой — скорее всё-таки стихи. Образ красного колеса, естественно, символичен, отсюда название эпопеи, это символ революции, её бессмысленного кружения и тотальной деструкции. Всё это уже совсем недалеко, хотя за очертаниями Первой мировой грядущую революцию пока почти не видно. В сложившейся ситуации русские генералы ведут себя по-разному. Кто-то, как Благовещенский, пытается воевать по-толстовски, по-кутузовски, то есть почти ничего не предпринимать: ведь самая мудрая политика для генерала — вообще ничего не делать, потому что само собой всё установится и тогда будет всё хорошо… Но хорошо почему-то не получается, и ничегонеделание напрямую ведёт к поражению. Или генерал Артамонов, который пренебрегает заботой об армии, компенсируя это боевитыми докладами начальству. Действия Артамонова фактически почти предательские, зато этот генерал может очень смело и картинно прокатиться перед отступающими солдатами на своём автомобиле: «И полы его шинели с красным подбоем заворачивались, вскидывались, как два красных флага», — мы видим и такое. Это тоже символично. До большевистских красных флагов, впрочем, ещё далеко, о большевиках вообще ещё в России почти никто не слышал, пока это сверхмаргинальное политическое движение. Да, революционные террористы очень активны, но это эсеры, а социал-демократы маловлиятельны. Более того, когда стояли заграждения из полиции, террористки-эсерки поступали так: брали толстенный том «Капитала» под мышку и проходили через любые заграждения, потому что марксисты полицию не интересовали, серьёзно относились лишь «агрессивным» к эсерам. Они террористы, они стреляют, взрывают бомбы, что очень опасно. А кто такие эти большевики? Их всерьёз, как правило, не принимали. Есть среди персонажей и такой герой, как Саня Ленартович. Он очень негативно относится к России, такой, по его мнению, свинской, отсталой, отвратительно архаической, патриархальной. Он, конечно, хочет революции, и в то же самое время боится быть убитым во время боя. Однако героя призвали на фронт, и для Саши мучительно, его душит ненависть. Он очень хотел бы перейти на сторону немцев и заняться революционной деятельностью за границей, но оказалось, что сделать это очень опасно, его ведь могут убить… В общем, поначалу кажется, что Ленартович — трус и фигура сугубо негативная. Впрочем, так может показаться только если не знать, кто является прототипом Саши Ленартовича, а догадаться об этом, глядя в текст, вообще нереально. Дело в том, что первоначальным прототипом этого героя являлся сам Александр Солженицын… В первоначальной версии эпопеи о русской революции, которую он начал писать в 1937 году, а потом бросил, должен был стать герой, воплощавший alter ego автора, и звали этого героя Саша Ленартович. Разумеется, он должен был стать сугубо положительным персонажем, революционером… Вот теперь Саша и становится революционером. В «Августе Четырнадцатого» его портрет в значительной степени сатирический, однако дальше, когда начинается революция, Саша Ленартович неожиданно оказывается храбрецом, то есть во имя торжества революции он вполне готов рисковать жизнью, так что в целом и тут, как это чаще всего и бывает у Солженицына, всё неоднозначно. Потом Сашиными глазами мы увидим Ленина, но особенно понравится Ленартовичу Сталин, который так мягко, приятно говорит, не сердится, никого явно не осуждает, и вообще, похоже, он очень хороший человек… Что будет с Сашей дальше, мы не знаем, однако сомневаюсь, что его судьба сложится благополучно: слишком уж он прям и искренен, при всех своих революционных устремлениях. И вот русские войска впервые входят немецкий город: «<…> а через час уже и входили они в него без препятствия, небольшой городок Хохенштейн, так, саженей четыреста на четыреста, поразительный не только уёмистой теснотой крутоскатных кровель, но — полной безлюдностью, этим даже страшен в первую минуту: вовсе пуст! — ни военного русского, ни мирного жителя, ни старика, ни женщины, ни ребёнка, ни даже собаки, только редкие осмотрительные кошки». Кошек немцы вывезти не сумели: они слишком любят ходить сами по себе. Собаки же охотнее подчиняются людям, поэтому их нет. «Полки втекли с алленштейновского шоссе ещё с порывом к бою, ещё с готовностью пройти город насквозь и идти дальше, куда было им велено, — но, как в сказке, на первых шагах в зачарованной черте истекают из героя силы, и роняет он меч, копьё и щит, и вот уже весь во власти волшебства, так и здесь <…>». В общем, они оказываются в как бы «заколдованном» пространстве. Не в буквальном смысле, конечно, однако ощущения у русских солдат и офицеров какие-то странные, напоминающие нечто мистическое. А может быть, нечто подобное здесь и присутствует? В мире Солженицына это отнюдь не исключено. Для сравнения, ещё и такой эпизод: русские войска входят ночью в какое-то место, пытаются разобраться, где они, наталкиваются на какие-то странные предметы, на что-то непонятное. Ночь, темно, какая-то жидкость, измазались в этой жидкости. А потом выясняется, что это кровь и что они попали на бойню. И пока всё это лишь для скота… Вроде бы, в пустынном Хохенштейне пока нет никакой опасности. Что происходит дальше? Мы видим это глазами Ярослава Харитонова: «Ворота были нараспашку, и видно, как во дворике обмывался в жарком токе углей закопченный котёл, пристроенный на шестиках. А вокруг сидели на кирпичах, на ящиках и как попало человек пятнадцать из харитоновского взвода. На земле и возле ног стояли у них консервные банки, лежала еда разная, уж ею особенно и не потчевались, а больше — пили, котелками и кружками черпая из котла. Сразу мелькнуло: перепились! из котла черпают хмельное!?.. Но тогда зачем костёр?.. Нет, хмельность лиц была не пьяная, а благодушная — доброжелательность пасхального розговенья». Пасхальное? Это происходит во время довольно строгого Успенского поста, но дело даже не в его нарушении как таковом: в конце концов, они «путешествующие», и это армия… Дело в том, что возникает какое-то новое ощущение. «— Испейте какаву, ваше благородие! Вот ведь чем немец подкрепляется, стервец!» Оказывается, они пьют какао. Невиданный для мужиков напиток, нечто удивительное. «И… — не кричать. Не распекать. Не строить в наказание. Даже не отклонить протянутое от изумлённого сердца. Булькнул Харитонов горлом пустым. Потом уж и глотком какао». Почему Харитонову хочется кричать? Всё очень просто: начинается мародёрство. Имущество, оставленное немцами в этом городе, русские солдаты очень быстро начинают считать своим, начинаются грабежи. Разумеется, для Харитонова это дико, это то, с чем необходимо бороться, это совершенно недопустимо в армии! Однако в том-то и дело, для русского крестьянина всё вокруг чужое. Это чуждая, непонятная, для них культура, нечто, на что правила обращения со своим, родным, не распространяются. А вслед за грабежом иностранного (немецкого) вскоре возникнут и другие, куда более масштабные грабежи, когда во время революции будут разорять дома помещиков, горожан, потому что образованные люди для этих мужиков — тоже нечто вроде иностранцев… Об этом говорил ещё Порфирий Петрович в «Преступлении и наказании». Раскольников спрашивает следователя, не боится ли тот, что преступник убежит. Порфирий отвечает: «За границу, что ли? За границу поляк убежит, а не он, тем паче, что я слежу, да и меры принял. В глубину отечества убежит, что ли? Да ведь там мужики живут, настоящие, посконные, русские; этак ведь современно-то развитый человек скорее острог предпочтёт, чем с такими иностранцами, как мужички наши, жить, хе-хе!» Сейчас эти мужики-солдаты грабят иностранцев, однако очень скоро они поступят точно так же и с образованными соотечественниками. Иначе говоря, перед нами дестуктивная культурная модель, которая сработает в будущем, во время революции. Совпадёт тут, в частности, и символический образ псевдопасхи. «Доброжелательность пасхального розговения» возникает во время Успенского поста, а в начале Февральской революции её сторонники, образованные люди, будут поздравлять друг друга со Светлым Христовым Воскресением… «И это многие подметили, кто и церкви не знавал: пасхальное настроение. А кто так и шутил, входя: Христос Воскресе! Говорят, на улицах — христосуются незнакомые люди». Для них это некая революционная «Пасха», и происходит это во время Великого Поста. По сути, псевдопасха оказывается связана с приятием революционных соблазнов. Впрочем, эйфория скоро сменится чудовищной анархией, фактически обернувшейся новым смутным временем по модели начала XVII века. А потом власть «подберут» большевики… «Задняя стена двора была невысока, за ней — незастроенное место, а дальше — горел двухэтажный дом с мансардой. Мелкими выстрелами лопалась черепица в огне. Сперва густо-чёрный дым вываливал из мансарды, а там прорвалось сразу в несколько языков сильное ровное пламя. Видели, но никто не бежал тушить». Солдаты спокойно смотрят на то, как горит чужое. Чужого ведь не жалко! А вот за это придётся платить, в частности, и кровью. «Дым и пламена с треском выбрасывали, выносили вверх чужой ненужный материал, чужой ненужный труд — и огненными голосами шуршали, стонали, что всё теперь кончено, что ни примирения, ни жизни не будет больше». С этого момента у немцев появляется моральное право мстить за то, что происходит. Это пока совсем маленькая, но по сути очень серьёзная архетипическая катастрофа. Дальше — больше. На этом, давайте, пока и остановимся. Лекция вторая. Самсоновская катастрофа: земное и Божье ![]() Павел Спиваковский. «Современность — только плёнка на времени». Начало Первой мировой войны в «Августе Четырнадцатого» А.И. Солженицына. Лекция первая

Павел Спиваковский. «Современность — только плёнка на времени». Начало Первой мировой войны в «Августе Четырнадцатого» А.И. Солженицына. Лекция первая

«Современность — только плёнка на времени».

Начало Первой мировой войны

в «Августе Четырнадцатого»

А.И. Солженицына Лекция первая

(Православие и мир. 2014. 29 августа. URL: http://www.pravmir.ru/nachalo-pervoy-mirovoy-v-avguste-chetyirnadtsatogo-lektsiya-pervaya)

(“Русская солдатская песня 1914 года”,

почтовая открытка с нотами, марш наших

героев с барабаном и жалкий кот

Вильгельм)»

Э К Р А Н

- - - - - - - - - - - - -